特別企画

「表現の自由」を守るには? 成人向けプラットフォームのクレカ規制問題を考える【IMART2025】

「マンガ図書館Z」が金融検閲を受けた経緯

2025年11月28日 10:00

- 【国際MANGA会議 Reiwa Toshima(IMART2025)】

- 11月12日開催

- 会場:アニメイトシアター(アニメイト池袋本店B2F)

【拡大画像へ】

成人向け作品に関わる決済の現場で、一部大手のクレジットカードブランドの決済停止が相次いでいる昨今。11月12日に開催された「IMART2025(国際MANGA会議 Reiwa Toshima)」では、「成人向けコンテンツの決済停止~金融検閲問題」と題したセッションが実施された。

「クレジットカード会社による成人向けプラットフォームの決済停止、これまでの経緯」、「プラットフォームから見た決済停止問題」、「専門家による将来予想と対策」という議題で、現場に近い視点から昨今の事情が語られていたので、その内容をご紹介したい。

“伏字”対応は通じない時代へ……クレカ規制問題の流れ

まずは荻野氏が、クレジットカード会社による電子書籍規制問題の概要について紹介した。

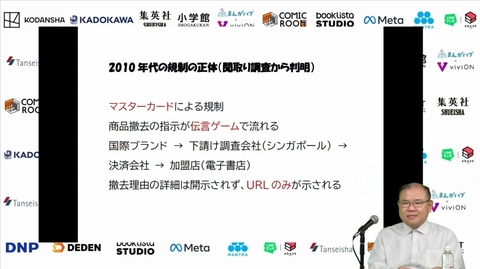

荻野氏によると、最初の兆候は2010年代中頃のことで、同人作家が作品のBANや特定の描写がNGとされたことを報告し始めたという。「クレジットカード会社の意向らしい」といった噂も出回っていたが、当時は断片的な情報が拡散されるだけだった。

その後聞き取り調査によって、マスターカードによる規制が起きていたことが明らかに。「こういう商品は扱わないでください」といった指示が、国際ブランドから下請け調査会社、そして決済会社、加盟店へと伝言ゲームのように流れていた。

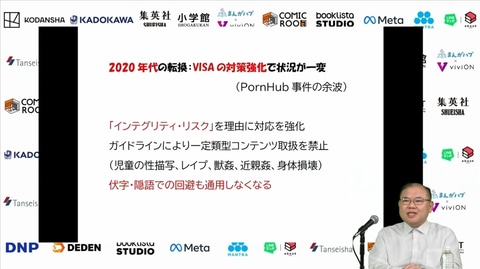

またこの頃には、伏字や隠語の使用によって規制をかいくぐるという手法が確立していたが、2020年代に入ると状況が一変。アダルトサイト上の児童ポルノが社会問題になり、クレジットカード会社の責任を問う流れが米国を中心に発生した。そしてVISAが対応を強化し始め、伏字や隠語による規制回避ができなくなったという。

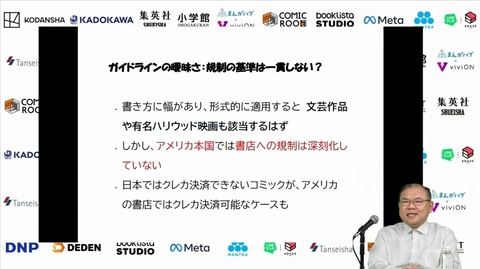

ここには「ガイドラインの曖昧さ」という問題があり、形式的には該当するはずの文芸作品やハリウッド映画がスルーされているという状況があった。

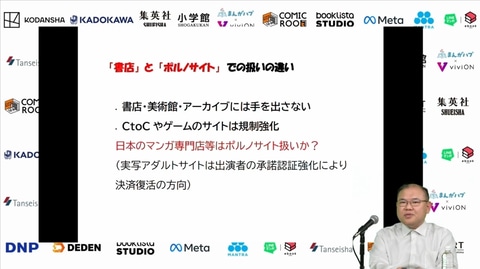

また米国では書店の検閲がタブー視されている面があるものの、ポルノサイトの扱いは大きく異なるとのこと。そこで見えてくるのが、日本のマンガ専門店が米国の金融会社からポルノサイト扱いされているという実情だ。

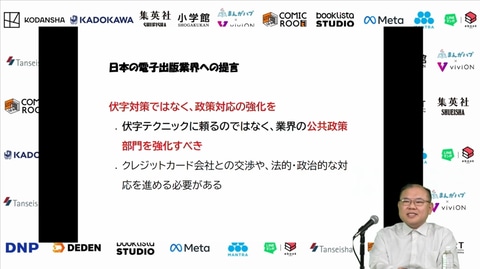

そして荻野氏は業界関係者への提言として、伏字のようなその場しのぎの対策ではなく、中長期的な展望をもとにクレジットカード会社との交渉や法的・政治的な政策対応の強化を進めていくべきだと語った。

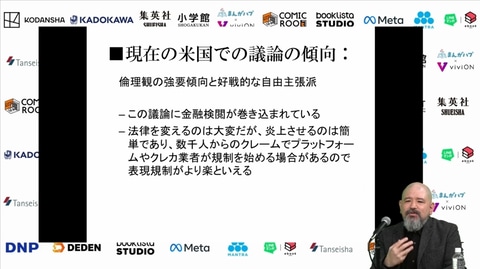

現在の米国ではどんな議論が起きているのか

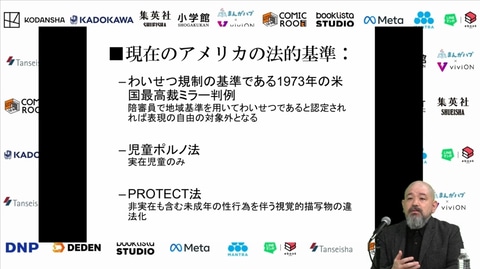

続いて兼光氏は、「アメリカでの日本マンガ・アニメ規制と金融規制の現状」を報告。まずは現在の米国の法的基準として、1973年の米国最高裁ミラー判例や児童ポルノ法、PROTECT法について言及した。

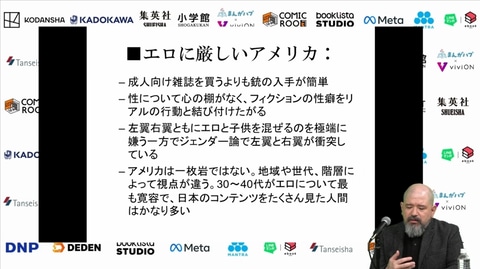

また成人向け雑誌よりも銃の方が入手しやすいという独特の文化があることや、フィクションの性癖をリアルの行動と結び付ける傾向があることを説明。その一方で兼光氏は、米国といっても一枚岩ではなく、地域や世代、階層によって大きく価値観が異なることにも注意を促している。

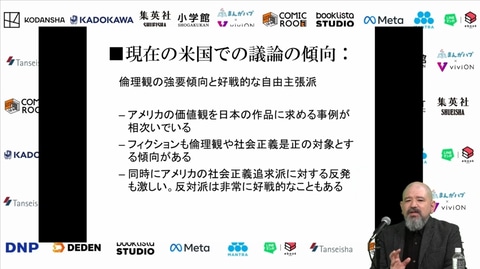

さらに、米国では自国の倫理観を日本の作品に対して押し付ける傾向があると説明。同時にそうした社会正義追求派に対する反発も激しく、「表現の自由」を守るために好戦的になっている人々が存在することにも触れている。

この議論に金融検閲が巻き込まれているのが現在の状況であり、法律を変えるよりも簡単な手段として、クレームによってプラットフォームやクレジットカード業者に表現規制を促すということが起きているという。

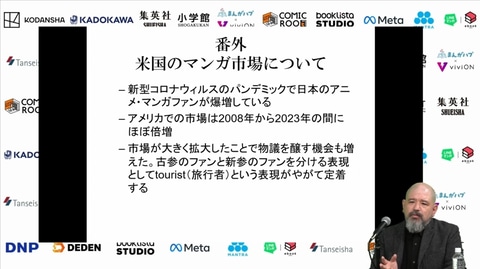

そのほか米国では2008年から2023年にかけて米国での日本マンガ市場がほぼ倍増しており、市場が拡大したことで物議を醸す機会が増えているという側面があることも示唆していた。

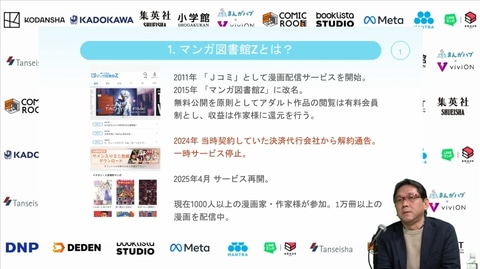

「マンガ図書館Z」が金融検閲を受けた経緯

株式会社Jコミックテラス 代表取締役の乙川氏は、同社が運営している「マンガ図書館Z」がクレジットカード規制を受けるに至った経緯を明かす。

「マンガ図書館Z」は無料公開を原則としつつ、アダルト作品の閲覧のみ有料会員制という仕組みのマンガ配信サービス。2024年に決済代行会社から解約通告を受け、一時的にサービス停止に至った。

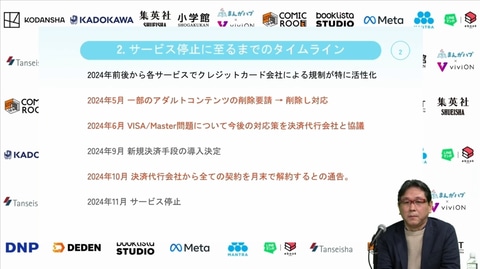

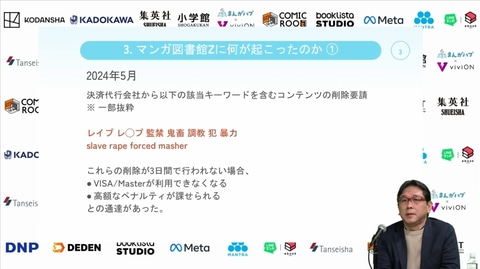

その経緯としては、まず2024年5月に特定のキーワードを含むコンテンツの削除要請を受けたことが発端。3日間以内に削除が行なわれない場合、「VISA/Masterが利用できなくなる」「高額なペナルティが課せられる」といった通達を受けた。

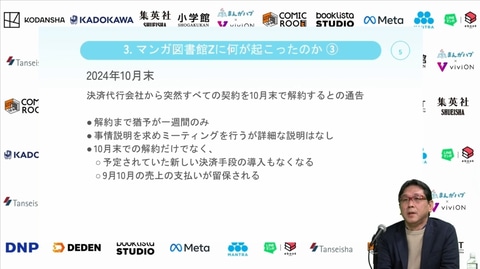

そして同年6月から10月にかけて、決済代行会社と協議を重ね、クレジットカード以外の決済手段の導入についても決定していたが、突如10月末に「すべての契約」を解約することを告げられることに。事情説明を求めてミーティングを行なったが、詳細な説明はなく、予定されていた新しい決済手段の導入も行なわれなかったという。

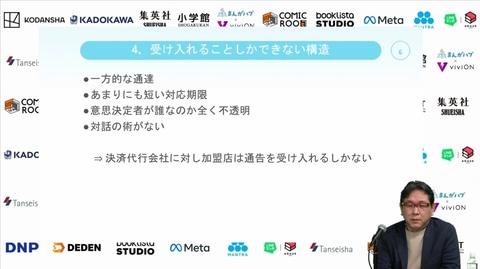

乙川氏はここに「一方的な通達」や「あまりにも短い対応期限」、「対話の術がない」などの問題があったことを指摘。そして今後の課題として、文化の差、価値観の違いへの理解を促すことの必要性などを語った。

米国企業と上手く付き合っていく方法は?

最後は各発表を受けた上で、ディスカッションが行なわれた。

「金融検閲に対して日本はどんな対応をとっていくべきか」という話では、荻野氏が企業や顧客、市民セクターが今までよりももう一歩踏み込んで協力関係を作り、政治や行政を動かしていくという方向性を提示した。

また米国企業との付き合い方について、兼光氏は弁護士を立て、きちんと押し返さないと「ゴリ押し」される傾向にあることを説明。その一方で米国国内でも大手ブランドのやり方は議論を呼んでいると言い、実情としては倫理観よりも「経済の話」が深く関わっているのかもしれないという視点を示した。

さらに荻野氏は今の書籍の取引が外国のプラットフォームや金融会社に依存している面があることを踏まえた上で、自分たちで独自のインフラを用意しつつ、公共政策の議論に参加できるようにしていく必要があると語った。

最後はモデレーターの稀見氏がまとめのコメント。ネット規制だけでなく、ネットをどう取り扱うべきかということが世界中で議論され、色々な変革が起こっているという現状に触れ、ネットで仕事を広げたい方は情報をしっかり把握して、対策を考えてほしいと訴えかけた。

![週刊少年サンデー 2026年13号(2026年2月25日発売号) [雑誌] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/51BtgWK8guL._SL160_.jpg)

![週刊少年マガジン 2026年13号[2026年2月25日発売] [雑誌] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Tc2-NPnEL._SL160_.jpg)

![週刊少年チャンピオン2026年13号 [雑誌] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51PyY5L7bbL._SL160_.jpg)

![【電子版】月刊コミックビーム 2026年3月号 [雑誌] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/510qLJC5+LL._SL160_.jpg)

![アフタヌーン 2026年4月号 [2026年2月25日発売] [雑誌] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/513xXSf+W5L._SL160_.jpg)

![29歳独身中堅冒険者の日常(21) (講談社コミックス) [ 奈良 一平 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6234/9784065426234_1_3.jpg?_ex=128x128)

![魔入りました!入間くん 47 (少年チャンピオン・コミックス) [ 西修 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1389/9784253011389_1_32.jpg?_ex=128x128)

![シルバーマウンテン(3)【電子書籍】[ 藤田和日郎 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2331/2000019602331.jpg?_ex=128x128)

![ダンダダン 23 (ジャンプコミックス) [ 龍 幸伸 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0122/9784088850122.gif?_ex=128x128)

![ワンパンマン 36 (ジャンプコミックス) [ ONE ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8914/9784088848914_1_5.jpg?_ex=128x128)

![タイカの理性 5 (少年チャンピオン・コミックス) [ 板垣巴留 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1945/9784253011945_1_11.jpg?_ex=128x128)

![木曜日のフルット 12 (少年チャンピオン・コミックス) [ 石黒正数 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2614/9784253012614_1_11.jpg?_ex=128x128)

![皇帝陛下のお世話係~女官暮らしが幸せすぎて後宮から出られません~(コミック)(8) (ガンガンコミックスUP!) [ 柊一葉 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4264/9784301004264.gif?_ex=128x128)

![凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録(8) (ガンガンコミックスUP!) [ 南野海風 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3083/9784301003083_1_3.jpg?_ex=128x128)

![凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録(3) (ガンガンコミックスUP!) [ 南野海風 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0380/9784757590380_1_5.jpg?_ex=128x128)

![ぐらんぶる(23) (アフタヌーンKC) [ 井上 堅二 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0988/9784065370988_1_2.jpg?_ex=128x128)

![ぐらんぶる(22) (アフタヌーンKC) [ 井上 堅二 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0171/9784065350171_1_4.jpg?_ex=128x128)

![琥珀の貴女(1) (ビームコミックス) [ 東河 みそ ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5260/9784047375260_1_5.jpg?_ex=128x128)

![明日の敵と今日の握手を 8 (ヤングチャンピオン・コミックス) [ カルロ・ゼン ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3185/9784253013185.gif?_ex=128x128)

![高嶺の華は乱れ咲き 14 (ヤングチャンピオン烈コミックス) [ いとうえい ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3123/9784253013123.gif?_ex=128x128)

![レジスタ!(2) (ゲッサン少年サンデーコミックス) [ 藤丸 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4196/9784098544196_1_37.jpg?_ex=128x128)

![じゃあ、あんたが作ってみろよ(4) (ぶんか社コミックス) [ 谷口菜津子 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1329/9784821111329_1_5.jpg?_ex=128x128)

![レジスタ!(1) (ゲッサン少年サンデーコミックス) [ 藤丸 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0778/9784098540778_1_24.jpg?_ex=128x128)

![じゃあ、あんたが作ってみろよ(3) (ぶんか社コミックス) [ 谷口菜津子 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0346/9784821110346_1_3.jpg?_ex=128x128)

![烏は主を選ばない(6) (イブニングKC) [ 阿部 智里 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7996/9784065427996.gif?_ex=128x128)

![素敵な彼氏 10【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1036/2000007491036.jpg?_ex=128x128)

![素敵な彼氏 9【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7885/2000007077885.jpg?_ex=128x128)

![素敵な彼氏 8【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6957/2000006856957.jpg?_ex=128x128)

![素敵な彼氏 7【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5643/2000006455643.jpg?_ex=128x128)

![素敵な彼氏 6【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8889/2000005888889.jpg?_ex=128x128)

![素敵な彼氏 5【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/7802/2000005547802.jpg?_ex=128x128)

![太陽よりも眩しい星 6【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:20位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9070/2000013099070.jpg?_ex=128x128)

![太陽よりも眩しい星 5【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1631/2000012391631.jpg?_ex=128x128)

![不可抗力のI LOVE YOU 8【電子書籍】[ ほしの瑞希 ] 製品画像:18位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1308/2000019511308.jpg?_ex=128x128)

![君を忘れる恋がしたい 7【電子書籍】[ 結木悠 ] 製品画像:17位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1340/2000019311340.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】櫻坂46写真集 櫻撮VOL.01(限定カバー+ポストカード) [ 櫻坂46 ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2143/9784065432143_1_4.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』(限定カバー) [ 川崎桜 ] 製品画像:6位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1009/2100014821009_1_3.jpg?_ex=128x128)

![宮田愛萌1st写真集『Lilas』 [ 宮田 愛萌 ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5477/9784344045477_1_3.jpg?_ex=128x128)

![志崎樺音 ファースト写真集[本/雑誌] (単行本・ムック) / 講談社/著 製品画像:4位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/neowing-r/cabinet/item_img_2165/neobk-3180329.jpg?_ex=128x128)

![江頭2:50還暦記念写真集 正面突破 [ 二階堂 ふみ ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5150/9784096825150_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定グッズ】堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』(オリジナルキーホルダー) [ 堀 夏喜(FANTASTICS) ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7242/2100014637242_1_2.jpg?_ex=128x128)