特別企画

基調講演「マンガIPのこれまでとこれから」講談社とグッドスマイルカンパニーが語るコンテンツの海外展開に必要なこと【IMART2025】

2025年11月28日 10:00

- 【国際MANGA会議 Reiwa Toshima(IMART2025)】

- 11月12日開催

- 会場:アニメイトシアター(アニメイト池袋本店B2F)

【拡大画像へ】

日本初のコンテンツは、世界的な人気と影響力を拡大している。中でも、マンガIP(知的財産)は高い人気を誇っている一方で、国内とは様々な事情がことなる海外への進出は、多くの困難も伴っている。

そんな中、11月12日に実施された「IMART2025」にて、基調講演「マンガIPのこれまでとこれから」が実施された。本セッションでは、講談社 ライツ担当取締役の角田真敏氏と、グッドスマイルカンパニー 代表取締役社長の岩佐 厳太郎氏らを招き、版元のIP展開におけるこれまでの取り組みや今後の展望について語られた。本稿では、基調講演の模様をお届けする。

なお、セッションでは講演に先立ち、MANGA総合研究所 所長(代表理事)の菊池健氏が挨拶を行なった。菊池氏は、今年6年目となる「IMART」について、これまではマンガとアニメを平等に扱ってきたが、今回は昨今のIPビジネスの流れを鑑みて「マンガIP」をテーマに据え開催したと話し、「IMART」の変化について語った。

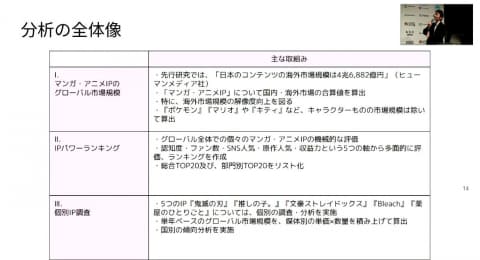

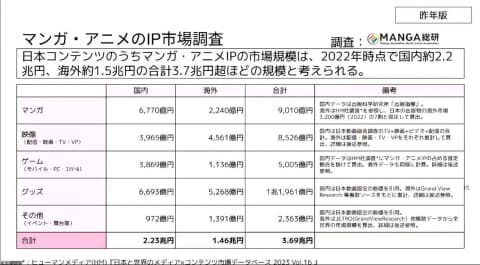

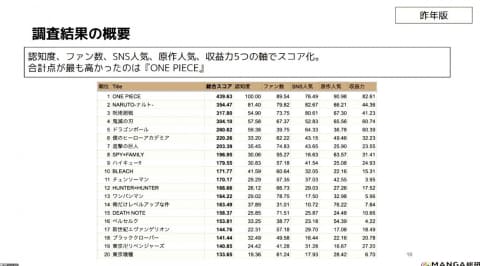

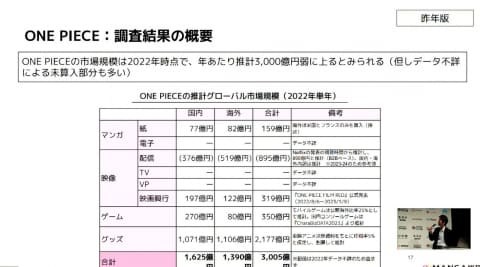

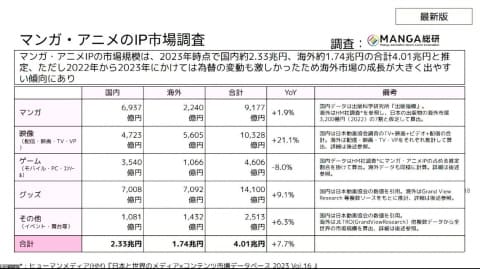

また、続いて、エンタメ社会学者 / MANGA総研-研究員の中山淳雄氏が登壇。IP市場調査サマリーを行ない、マンガ・アニメIPのグローバル市場規模やなどに関して、簡潔に現状を紹介した。

イベント「KODANSHA HOUSE」を通じた海外展開

基調講演ではまず、株式会社講談社 ライツ担当取締役の角田真敏氏が登壇。講談社にてライツ(版権)や営業部門を担う角田氏が、同社の海外展開等について語った。

角田氏はまず、ここ十年出版社のビジネス環境の変化について現状を聞かれ、「紙の本では、本を作り流通させる「流通」の部分で大きな綻びが生じている」とし、「その一方でデジタルの売上は伸びており、トータルすると(本の売り上げは)増えていっている」と語った。しかし、デジタルには多くの作品が一度にプラットフォームに並ぶため、紙の単行本と比較して「どれが新しくて、どれが話題か」が分かりにくい状況にあり、より様々な施策が必要とされていると語った。

続いて、講談社ライツ部の取り組みの中で、特にポイントとなる作品・IPはなにかを聞かれた角田氏は、「70年代・80年代からライツ展開をしてきたが、海外出版ライセンスやマンガ原作を軸にした映像化・商品化といった展開が中心。映像化では連載中の作品を扱う場合が多く、全てのエピソードを映像化することができないことが多かった」「そうした中で少年マガジンで連載されていた『FAIRY TAIL』(講談社、真島ヒロ氏)や、『進撃の巨人』(講談社、諫山創氏)は象徴的な作品」とした。特に「FAIRY TAIL」は10年以上連載が続きながらも最後まで映像化ができたタイトルで、エポックな作品とのことだ。

話題は講談社が今年10月、ニューヨーク・ソーホー地区で行なった、同社の漫画作品を紹介する展示イベント「KODANSHA HOUSE」に関するものに。同イベントは入場無料のイベントで、3週間で2万人を超える来場者が訪れたとのこと。

講談社は5年ほど前から「講談社とはどういう会社なのか」「講談社は世の中に何を届けられるのか」を国内外に発信するブランディングプロジェクトに取り組んでおり、北米を中心とした海外では特に漫画を主軸にしたブランディングを進めていて、「KODANSHA HOUSE]もその一環。

角田氏は、これまで他社のグループ会社が映像を扱っていたりすることもあり、「講談社」という名前そのものの認知度は低かったが、イベントを通じて来場者の反応から反応から徐々に認知されつつあると現状を話した。

同イベントでは、現地で漫画家を目指す人の持ち込みを編集者が受け付けていたとのこと。角田氏はこのことについて尋ねられ「グローバル展開というと日本から海外へというベクトルをイメージしがちだが、私たちは『海外の中の日本』という認識を持ち始めている」と答えた。講談社はこれまでも海外作家を起用を行なってきたが、より積極的に行なうために、今回現地に足を運んで出張編集部という形で原稿の持ち込みを募ったとのこと。出張編集部では、その場で漫画のアドバイスをしたり、実際に日本で開催されている漫画賞に応募してもらったりといった取り組みを行なったそうだ。

また、映像作品などのプロデューサーと異なり、海外には“漫画編集者”という職業が存在しないため、他の国から日本的なマンガの大ヒット作品がコンスタントに出てこない、という説を吉田氏が紹介。角田氏はこの説に対し、自身が海外でのライセンス業務の中で認識したこととして、海外の出版社、とくに編集者は「すでに作家が書き上げた原稿を見極めて、買い付けるのが仕事」と発言。一方、日本の編集者は「作家の才能を引き出しつつ、会話を通じてアドバイスをし、一緒に作品を作り上げていく」ことが大きな仕事だとし、こうしたノウハウの蓄積はかなりのものになっていると話した。

海外展開は国ごとに異なる困難も

続いて、「海外展開にはどのくらいの時期から関わっているのか」という質問に対しては、角田氏自身は2000年の始め頃だが、講談社は1960年代の半ばくらいから、フランクフルトのブックフェアに出展するなどしていると解答。また、北米進出も9年前に50周年を迎えるなど、講談社は長い時間をかけて海外との接点を持ってきたと述べた。

だが、当時はビジネス的なボリュームは大きくなかったため、日本文化を紹介するような文化的な活動の側面が90年代前半までは強く、ビジネスとしての意識は低かったとのこと。また、当時は国内でもライセンスされた作品がテレビなどで映像化されたことで、出版物が手に取られることが講談社にとってのビジネスチャンスという認識だったそうだ。

海外をビジネスの場として意識したケースのひとつは、押井守氏による作品「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」(原作・士郎正宗氏、監督・押井守氏)がアメリカのビデオレンタルチェーン・ブロックバスターで成功を収めたことだという。海外を市場として意識したことで、だんだんと海外市場を踏まえたアニメ作りを考え始めたそうだ。

角田氏は海外展開への過程で生じた困難についても言及。講談社内で作品・作家に直接触れている編集部がライセンシーや取引先と向き合っているケースもあれば、ライツ部署が担当しているケースもあり、それを徐々にライツ部署へと集約していくような社内調整が必要だったとのこと。

また、マンガを映像化・商品化する際に、作者のチェックを入れても生じてしまう世界観のズレなどの調整や、まだ完結していない連載中の作品を映像化する際に生じる、作品の「先の見えなさ」がビジネスの不透明さにも繋がるといった課題は、過去から現在まで続いているという。

さらに、海外展開を考える際は国によって異なる文化的な背景や、人々の志向、モラルやマナーといったものを考慮する必要があるとのこと。当時はテレビ放映が露出のチャンスだったが、海外では「1年通してアニメを作って欲しい」といった要求や、週2~3回再放送される国もあり、そうした放送形態に耐えられるような作品づくりを考えなければならなかったそうだ。

角田氏はこうした事情について「『ただ映像を作ればいい』という話ではなく、それぞれの国の事情に合わせて、キャラクターの見せ方も含めて、作品そのものをどうするか工夫が求められるようになった」と語った。特に露出やバイオレンスの描写などはトラブルに繋がるので慎重に取り扱い、作者の了解をとりながら表現を調整していったとのことだ。

「FAIRY TAIL」「進撃の巨人」は海外でも大人気

続く2000年代になると、「原作のために積極的に映像化を進めていく」という考えのもと、製作委員会の中に自ら参加していく、或いは大きな出資をし、幹事として関わっていく取り組みが始まったとのこと。その代表的な例の一つとして「FAIRY TAIL」の名前が挙げられた。

本作はアジアだけでなく欧州でも大きな成功を収めているとのことだが、欧州・欧米では身を挺して何かを守るような「強い女性キャラクター」への支持が非常に強く、「マーケティングで狙って当てにいった」訳ではない商品がヒットすることも珍しくないという。

こうした海外市場の需要について角田氏は「作品の受け取られ方、支持のされ方、愛され方が多様化していることを実感した」と話した。また、今後のビジネスでは、こうした多様さを見極めることが重要な要素になっているとしながらも、「出してみて初めてわかることもまだまだ多い」と語った。現在では、パートナー企業と共に、キャラクターの人気などをリサーチしながら、商品化につなげていく動きも増えてきているとのことだ。

また、世界的なコンテンツとなった「進撃の巨人」についても触れられた。同作も国内外で受け取られ方が異なる作品で、日本では人間のキャラクター人気が高いが、海外では作品そのものや「巨人」という存在のインパクトが高い人気を誇っているとのこと。その一例として、台湾で行なわれた「巨人」と「ピザハット」とのコラボレーションも紹介された。なお、「進撃の巨人」に関しては、作者である諫山創氏を含む原作サイドが、世界観を広げていくことに前向きだったことが様々なコラボや展開に繋がったとのことだ。

マンガIPを使用した事例として、北中米サッカー連盟と「ブルーロック」(講談社、原作・金城宗幸氏、作画・ノ村優介氏)のコラボレーションについても話題に挙がった。こちらは「本気でプレイしている人たちに作品を知ってもらいたい」というマンガ・アニメ側と、「ファンを広げたい」というプロサッカーの思いが一致し実現したとのこと。このように、お互いが自分たちの限られた領域だけでファンを増やすのではなく、クロスオーバーしながら拡大していくという動きのなかで、マンガIPを使ったコラボレーションは増えてきているとのことだ。

ニューヨークで冊子を配布。海外展開に「パートナーは不可欠」

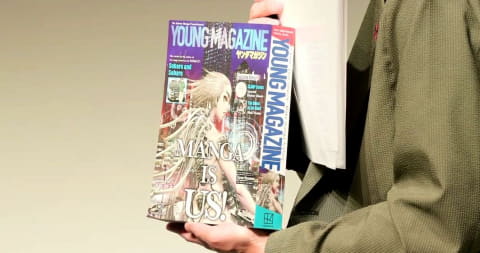

続いて角田氏は、ニューヨークでマンガ雑誌スタイルの冊子を無料配布したエピソードを紹介。この企画は、講談社のグローバル展開の1つとして、上述した出張編集部のような、マンガの編集者が実際に海外に足を運び世界で受けるマンガ像を探る中で、「ヤングマガジン」の編集部から「アメリカに編集部を作る」という構想が出てきたことから始まったという。

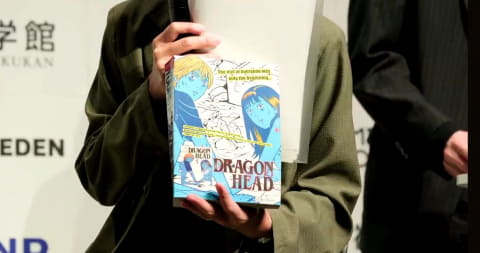

角田氏曰く「いきなり編集部を作るとはいかなかったが、まずはヤンマガブランドの作品を北米向けに提供していく」といった考えのもと、今年10月にニューヨーク・コミコンで新作約20本の第1話を中心に収録した、マンガ雑誌スタイルの冊子を約3万部無料配布したとのこと。この冊子では車好きの多いアメリカでの需要を意識した新作や、「ドラゴンヘッド」(講談社、望月峯太郎氏)のように一度は北米で出版されたものの、当時はそれほど受け入れられなかったSF・パニックホラー作品を、改めてニューヨークの出版社と組んで再出版していく、というプロジェクトも含まれているそうだ。なお、本冊子はコミコンでは即座になくなり、北米の紀伊国屋書店各店舗でも配布している。

最後に、「講談社ライツの責任者という立場から今の状況をどう見ているか」と問われた角田氏は「アニメやマンガが世界中に広く受け入れられ、『右肩上がりの基調だ』といった声や『もしかしたらここが天井じゃないのか』といった意見がある一方で、まだまだ届いていないことが多くあると感じている」と語った。

角田氏は続けて「例えば北米一つをとっても、ニューヨークやカリフォルニアなどでは、ある程度の需要があるが、一部の人たちに受け入れられている段階」とし、「その周辺地域や、中西部のようなアメリカの真ん中の地域では、マンガ・アニメに触れたことがない人も多く、商品も届いていないという状況がある」と、アメリカ一つをとっても、余地が大きいと感じているとした。

また、海外展開を進めるうえではパートナーが不可欠だと語り、「国内のパートナーとも、最初から海外市場も視野に入れながら取り組みを進めていくことが重要」だと語った。単にライセンスを渡すだけでなく、一緒にプロモーションをするなど、より緊密なパートナーシップが求められるとのことだ。また、各社ごとに得意とする市場や領域が異なり、それぞれが固有の情報を持っていることにも触れ、「非競争領域における情報の共有を業界全体で進めていきたい」とし、海外展開において非競争領域での情報交換が重要なフェーズにあると強調した。

グッドスマイルカンパニー・岩佐氏が語る「ねんどろいど」の海外進出

続いて、グッドスマイルカンパニーの岩佐厳太郎氏が登壇。まず、昨年の1月に社長に就任した際に、注力しようと思ったことについて聞かれた岩佐氏は、「社内では、大事なことを3つ打ち出している」と話した。「1つ目は、アライアンスの徹底。2つ目はライセンサーさんのベストパートナーでなければならない”ということ。3つ目は“クリエイティブを研ぎ澄ます”ということ」とし、現在はこうした考えを社内に浸透させている最中だという。

パートナーシップ・アライアンスに関して岩佐氏は、世界中で日本のポップカルチャー、コンテンツが人気を集めている中で「すべての日本の会社と一緒に世界に出ていきたい」と思いを語り、「あらゆるところとアライアンスを組み、仲よくやっていきたい」と話した。

吉田氏は「世界中、どこにいってもグッドスマイルカンパニーの『ねんどろいど』を見かける」「(「ねんどろいど」が)日本のIPのデリバリーシステムでもあるのではないか」と所感を述べ、それに対し岩佐氏は「自分たちはアメリカで“日本のコンテンツを、なんだか楽しそうに持ってきてくれる人たち”といった風に捕らえられている」とし、「商品化を通じて作品を知ってもらえたり、フィギュアを目に感じられる楽しさを届けられていると嬉しい」と話した。また同社は、海外にも全ての商品を持っていきたいと考えており、人が組み立てなければいけないような商品以外は、基本的に海外に持ち込み、現地のパートナーと共に露出していくという手法を取っているとのことだ。

また、岩佐氏は「ねんどろいど」がユーザーにコレクターアイテムとして収集してもらえる商品になっている現状について、いい印象を抱いているとのこと。これに対し吉田氏は「『ねんどろいど』というフォーマットにキャラクターを落とし込めば、アニメからマンガ、実写まで「ねんどろいど化」できるという強みが、海外フォロワーの出現にも繋がっている印象がある」と持論を述べた。

「LABUBU(ラブブ)」の成功から学ぶことも

岩佐氏は海外展開に関して、かつてパートナー企業として組んでいたPOP MARTがぬいぐるみ「LABUBU(ラブブ)」で世界的に成功するのを目の当たりにしたこに言及。「ゼネラルストアを各地に先行展開していく」「売れるかどうかよりも、まず店舗を作り市場を耕していく」という戦略が、受注生産・卸売でリスクを抑えるグッドスマイルカンパニーの戦略とは真逆に見え、勉強になったと語った。

「POP MARTの戦略をそのまま真似ることはないのか?」と質問された岩佐氏は「海外での市場拡大を考えると、現地でのリアルな店舗を持たないといけないのではないかと議論を進めている」とし、「実際に現地のディストリビューターや問屋と組んで『GOODSMILE SHOP』を出そうとしている地域もあるし、既に出店しているところもある」とした。また、同社は既に、台湾や中国、ヨーロッパ等に専門店を有しているとのことだ。

海外にリアルな店舗を持つことの重要さについて、岩佐氏は「コロナ禍の影響で日本のコンテンツが海外で盛り上がり、コアでハイエンドな層だけでなく、一般層にまで裾野が広がってきた感触がある。なので、店舗を構えて、アニメを軽く見て興味を持ってくれた人たちに、グッズの存在を知ってもらうにはちょうどいいタイミングだと思う」と語った。

吉田氏はそれに対し「日本でもキャラクター商品は、この20年で状況がまったく変わったと言っていいと思う」とし、「グッドスマイルカンパニーのようなメーカーが登場したことにより、品質の高い商品が次々と世に出てきたことで市場の隆盛がある。海外は、このフェーズに入っているのかもしれない」と述べた。岩佐氏もこれに同意し「必ずしも日本の歴史をトレースするとは思わないが、海賊版で満足していた人たちが『本物が欲しい』と思うようになっていくという流れは、ある程度なぞるのではないか」とした。

岩佐氏によると、成長期にある市場に対し、日本でその経験をしてきたノウハウの会社は同じように海外で展開できるかもしれないが、スピード勝負になるだけでなく、問屋やおもちゃ屋がない新興国では、インフラごと作っていく必要があるとのこと。

また、岩佐氏は「日本の中で争っていてもしょうがない。日本のコンテンツ業界全体がメリットを享受できる形をつくりたい」と考えているとのことで、多くのライセンシーと組んでいる立場を活かし、ハブのようなポジションで海外進出を考えているそうだ。

続いて「今熱い国はどこか」という質問に対し、「意外なことに、今は韓国が熱い」と岩佐氏。「韓国は、政治情勢の影響を受けやすい国ではあるが、ここ数年で見れば最も親日的と言っていいくらい、日本コンテンツに対して非常にポジティブな動きがあると感じている」とのこと。また、ヨーロッパは地域差が大きく、求められる戦略は変わってくるものの、マンガIPに触れる人は増加傾向にあるため今後に期待できるとした。

国・地域ごとに異なる多様なマーケットに対し、同社は国ごとに戦略を変え、それぞれ専用のチームを分けて動かしていているとのこと。中国、韓国などすでに一定成熟しているマーケットでは現地パートナーと寄り添いながらゆっくりと拡大していく必要があり、東南アジアや南米などの新興市場ではスピード感のある手法が必要になるそうだ。

これに対し、吉田氏は「現地で間に立つ担当者の性格もかなり重要になるのではないか」と質問。岩佐氏は「新興市場を攻めるチームはほとんどが海外国籍」と解答。こうした同社の現状に対し「社内文化を統一するのは難しそうだが、IPに強い会社であることがプラスに働いているのか」と質問がされ、岩佐氏は肯定。「我々の商品に対しても、海外マーケットに対しても、捉え方が日本人とはまったく違う。そこはすごく新鮮で、吸収すべきものも多いと感じる」とした。

また、海外に進出する上で「誰を水先案内人にするか」は非常に重要とのこと。同社は現地のディストリビューター(流通業者や販売代理店)にイベントを見てもらったり、商品を売ってもらう中でコミュニケーションをとっており、岩佐氏は「現地のディストリビューターはマンガやアニメが好きな人がファミリー的にやっているので、すごく親身に協力してくれる」「そういう意味での“仲間づくり”は本当に重要。特に海外ではいいネットワークを作ることが何より大事だと思う」と述べた。

最後に、今後について質問された岩佐氏は、海外マーケットの拡大によって、様々な層が作品やキャラクターを好きになっている現状に触れ「そうなると、日本のグッズをそのまま海外に送るやり方では、送料も含めてコストが合わなくなってくる。そのため、各国での現地生産を本格的に考えなければならないフェーズに来ている」とし、「現地のメーカーとパートナーシップを組んだり、そういった会社を買収したりといった取り組みが必要になっている」と語った。

ディスカッションで語られた「パートナーシップ」の重要性

講演では、登壇者によるディスカッションも実施。角田氏、岩佐氏に加え、講談社ライツ・メディアビジネス本部、ライツMD部兼IPビジネス部兼グローバル統括室の伊藤洋平氏も登壇し、マンガIPに関する取り組みや今後について、改めて語った。

セッションではまず、伊藤氏も携わった「ブルーロック」と北中米サッカー連盟のタイアップの話題に。本コラボは、来年北米で開催されるワールドカップに向け、若者にサッカーを知ってほしい連盟と、サッカーそのものと組むことでブランディングが向上すると考えた講談社の思惑が合致したことにより実現したとのこと。

伊藤氏は「コラボビジュアルを展開したり、大会オフィシャルグッズを作ったりする形になった」「このコラボだけが理由ではないと思うが、本作の売上は右肩上がりで裾野は広がっている」とし、手ごたえを感じていた。

続いて、両社はIPの商品化や、ゲーム制作などでパートナーを組んでいることに触れられたうえで、講談社がグットスマイルカンパニーをパートナーとして選んだ理由について質問がされた。これに対し角田氏は「いちばん大切なのは、会社対会社ではなく、人対人ということ。IPや作品に対する理解があるかどうかや、何ができて何をやってはいけないかというノウハウが蓄積されていることが重要」と解答。また、ビジネス的な視点では「クリエイティブの理解に加えて、展開力、拡張性、成長性といった部分。これから世の中にどう作品を出していき、どんな未来を感じているのかを会話の中で感じ、目線があった会社と組んでいきたいと思っている」と語った。

また、角田氏によると、各国で本格的に展開していこうとする際に、その国に拠点がある会社や、密度の高いネットワークを持っている会社とパートナーになれることは非常に重要とのこと。岩佐氏は海外展開において「IPそのものの知名度を上げること」と「現地で実際に手に取れるもの”を届けること」の双方が必要であるとし、パートナーとは「いい化学反応を起こしながら広がる形を目指したい」と話した。認知が拡大しているのにも関わらず、グッズなどの商品がない状態はビジネスとして勿体ないと考えているそうだ。

変化する視聴傾向にどう向き合うか

セッションでは、映像作品の配信・アーカイブの登場により、消費者が作品を視聴するタイミングがバラバラになっていることにも言及。角田氏は「何が一番新しいのかや、人気が出るのかがわからない」と話し、岩佐氏は商品化のタイミングについて「昔は放映に合わせるのが一番効果的だったが、今は放送から半年〜1年後に突然盛り上がったりするので読み辛くなった」と現状の困難を語り、「そうした中だからこそ、先ほど話題にした現地拠点やスピード感が重要になってくると感じている」とした。

角田氏は現状について「作品が多くの人に支持されているというテンションが下がらないように色々な形で作品の存在を形にしていくこと。さらにそれを出版物で後押ししていくという重層的な発想で動いている」と述べた。具体的には、一度きりの映像化だけでなく、シーズン2、シーズン3といった形で長期的に制作することや、シーズンの間を実写版や舞台化、グッズ展開などが並走する戦略をとっているとのことだ。

吉田氏は、両社の話しを受け、具体的なタイトルとして「炎炎ノ消防隊」の名前を挙げた。本作は長期的な展開に加え、高クオリティな作画やキャラクターの魅力もあり、グッズも欲しくなる作品となっており、期を追うごとに人気をあげているそうだ。

角田氏は、成功を感じたタイトルとして「FAIRY TAIL」の名前を挙げ「最後まで作り切ることや、長期間に渡り作り続けることで生じるIPの価値や、国内外を問わないファン層の厚みを経験できた」「この経験から、『頑張って走り切る』といった意識を現場が持てている」と話した。

これを受け吉田氏は、「講談社には多くのIPがあるが、長い期間の展開に耐えれる作品をどのように選択しているのか」と質問。伊藤氏は「『進撃の巨人』はアニメ化を決めた際の事業計画では赤字見込み」だったと明かし、当時は「萌え系」の作品がグッズも売れやすかったこともあり「いいアニメにできる自信はあったが、事業としてはチャレンジだった。社内でそれを正直に出した上で、『それでもやりたい』とプレゼンした」と当時を振り返った。

それでも本作の企画が進んだ理由は、会社の後押しがあったからだという。角田氏は「多くのライセンシーと関わっていく中で、数字的には厳しくても、それを盛り返すような材料があるんじゃないかと考えながら営業している」「過去の作品でも『AKIRA』(講談社、大友克洋氏)のような作品でも最初は赤字で、長い時間をかけて黒字化していった」と話し、こうした経験から、目先の数字よりも、長期的にポテンシャルを考えながら作品を選別しているとのことだ。

また、角田氏は出版社という業態そのものが、赤字からスタートする構造に一定慣れており、赤字の期間を耐え、黒字化し、さらに発展させていくということへの感覚や耐性が根付いているのではないかと持論を展開した。

こうした話しを受け、吉田氏は「IPビジネスにとって、こうした哲学や姿勢といったものを持った出版社が座組の中にいることは重要なのではないかと感じた」と所感を述べた。これに対し伊藤氏は、「製作委員会という仕組みは長期にIPを運用するのには向かないところがある。それぞれの窓口の業務の所には責任を持つが、それ以外の部分には責任を持たなくなりがち」と話し、そうした中に原作者との繋がりがある出版社が入ることにより、長期的な視点でもって取り組みを行なうことができるようになるという。

長期的な商品展開に関して岩佐氏は、グッドスマイルカンパニーでは「主役だけ作って終わり、ではなく、周辺のキャラクターも含めてしっかり商品化していく」「採算ラインは見るが、多少赤でも出すことはある」と話した。また、こうした取り組みを作品のファンに見せていくことが大事であり、そうした「本気度」は海外進出ではより重要になるかもしれないと述べた。

講演の最後にコメントを求められ、岩佐氏は「アライアンスやパートナーシップをしっかりやっていきたい」と発言。角田氏は「日々、世界中の取引先・ライセンシーとやり取りをする中で、日本で生まれた作品を受け入れる人たちが、海外に本当に増えているという実感がある」「分断の時代と言われるが、それぞれが悩みや葛藤を抱えながら生きている中で、日本の漫画はとても多様で、“自分の物語だと思える作品”が数多くあり、そこに支持が集まっているという話しを聞く。これを大きなビジネスチャンスと考え、日本発の物語を軸にしながらもっと世界に出ていければと考えている」と話し、講演をしめた。

(C) アイマート実行委員会 2020-2025

![週刊少年サンデー 2026年13号(2026年2月25日発売号) [雑誌] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/51BtgWK8guL._SL160_.jpg)

![週刊少年マガジン 2026年13号[2026年2月25日発売] [雑誌] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Tc2-NPnEL._SL160_.jpg)

![【電子版】月刊コミックビーム 2026年3月号 [雑誌] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/510qLJC5+LL._SL160_.jpg)

![アフタヌーン 2026年4月号 [2026年2月25日発売] [雑誌] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/513xXSf+W5L._SL160_.jpg)

![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL160_.jpg)

![コロコロコミック 2026年3月号(2026年2月14日発売) [雑誌] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51JsckV8IAL._SL160_.jpg)

![アルスラーン戦記(24) (講談社コミックス) [ 荒川 弘 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9631/9784065429631.gif?_ex=128x128)

![盤上のオリオン(8) (講談社コミックス) [ 新川 直司 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9472/9784065419472_1_2.jpg?_ex=128x128)

![サンキューピッチ 5【電子書籍】[ 住吉九 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1532/2000019641532.jpg?_ex=128x128)

![アオのハコ 24【電子書籍】[ 三浦糀 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1280/2000019511280.jpg?_ex=128x128)

![呪術廻戦≡(モジュロ) 1【電子書籍】[ 芥見下々 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1360/2000019311360.jpg?_ex=128x128)

![チェンソーマン 23 (ジャンプコミックス) [ 藤本 タツキ ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7788/9784088847788_1_9.jpg?_ex=128x128)

![葬送のフリーレン(15)【電子書籍】[ 山田鐘人 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8589/2000019288589.jpg?_ex=128x128)

![名探偵コナン(108) (少年サンデーコミックス) [ 青山 剛昌 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5322/9784098545322.gif?_ex=128x128)

![ダンダダン 23 (ジャンプコミックス) [ 龍 幸伸 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0122/9784088850122.gif?_ex=128x128)

![キングダム 78 (ヤングジャンプコミックス) [ 原 泰久 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0571/9784088940571_1_29.jpg?_ex=128x128)

![月刊少年シリウス 2026年4月号 [2026年2月26日発売]【電子書籍】[ 伏瀬 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6010/2000019776010.jpg?_ex=128x128)

![ふたりソロキャンプ(23)【電子書籍】[ 出端祐大 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0974/2000019710974.jpg?_ex=128x128)

![出禁のモグラ(12)【電子書籍】[ 江口夏実 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9124/2000019699124.jpg?_ex=128x128)

![剣と魔法と学歴社会 4 〜前世はガリ勉だった俺が、今世は風任せで自由に生きたい〜【電子書籍】[ 田辺 狭介 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0350/2000019730350.jpg?_ex=128x128)

![LV999の村人(20)【電子書籍】[ 岩元 健一 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1021/2000019711021.jpg?_ex=128x128)

![元・世界1位のサブキャラ育成日記 〜廃プレイヤー、異世界を攻略中!〜 (13)【電子書籍】[ 前田 理想 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1151/2000019711151.jpg?_ex=128x128)

![物語の黒幕に転生して (8)【電子書籍】[ 瀬川 はじめ ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1051/2000019711051.jpg?_ex=128x128)

![異世界はスマートフォンとともに。 (18)【電子書籍】[ そと ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1061/2000019711061.jpg?_ex=128x128)

![ゼロ秒思考の麻雀手牌読みの法則 (近代麻雀戦術シリーズ) [ ZERO ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8327/9784801948327_1_3.jpg?_ex=128x128)

![百姓貴族(9) (ウィングス・コミックス・デラックス) [ 荒川 弘 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1951/9784403671951.gif?_ex=128x128)

![源氏物語 あさきゆめみし 完全版(5)【電子書籍】[ 大和和紀 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4184/2000000184184.jpg?_ex=128x128)

![きらりん☆レボリューション 愛蔵版(5) (ちゃおコミックス) [ 中原 杏 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3637/9784098733637_1_59.jpg?_ex=128x128)

![おしかけ王子は2度おいしい 単行本版 15【電子書籍】[ 壱乃リョウ ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8678/2000019518678.jpg?_ex=128x128)

![どうせ泣くなら恋がいい 11【電子書籍】[ 日下あき ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1229/2000019511229.jpg?_ex=128x128)

![太陽よりも眩しい星 13【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3109/2000019073109.jpg?_ex=128x128)

![抱きしめて ついでにキスも 15【電子書籍】[ 美森青 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8159/2000018288159.jpg?_ex=128x128)

![きらりん☆レボリューション 愛蔵版(6) (ちゃおコミックス) [ 中原 杏 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2324/9784099432324_1_65.jpg?_ex=128x128)

![【POD】河北彩花1st.写真集 SAIKA [ 河北彩花 ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1331/2300000101331_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46 梅澤美波2nd写真集 透明な覚悟(限定カバー) [ 東 京祐 ] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0479/2100014730479_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』(限定絵柄ポストカード1枚) [ 川崎桜 ] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1016/2100014821016_1_4.jpg?_ex=128x128)

![林ゆめファースト写真集 ゆめみごこち [ Takeo Dec. ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3565/9784065243565_1_3.jpg?_ex=128x128)

![池田エライザ ファースト写真集 pinturita [ 池田 エライザ ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8667/9784087808667_1_2.jpg?_ex=128x128)

![飯豊まりえ15周年写真集 かの日、 [ 飯豊 まりえ ] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4207/9784096824207_1_3.jpg?_ex=128x128)