特別企画

【特別企画】今話題の「ZINE」とは?幅広い魅力を持った冊子の正体を読み解く

2025年9月8日 00:00

近頃、若者を中心に「ZINE(ジン)」と呼ばれる小さな冊子が静かなブームを迎えている。毎年のように全国各地でZINEの展示即売会が開催されるだけでなく、これまでZINEを取り扱ってきた個人経営の独立系書店だけではなく、大手書店でもこのZINEを取り扱う店舗が出てきたりしたこともあってか、今年の春にはニュースでZINEの人気拡大や、盛りあがりなどが取り上げられたりもした。

筆者も気になって、実際にZINEが頒布されている展示即売会や書店のZINEコーナーを訪れてみたが、「ZINE」という冊子の多様性に驚かされた。例えば、作り手個人のごく身近で起こった日常のエピソードに関する漫画エッセイもあれば、特定の映画監督の作品やコンビニで買えるスイーツに関する評論、筆者オススメの飲食店のレビュー、さらには自分の撮った写真をまとめたフォトブックなどもあり、ZINEで扱われている題材は非常に幅広いことが分かる。

しかし、この「ZINE」とは一体何なのだろうか。漫画・小説といったジャンル問わず、内容やデザインも異なる様々な冊子が十把一絡げに「ZINE」と呼ばれていることは、とても不思議なことのように感じる。また、こうした説明を聞くと、筆者のような昔気質の人間にとってこの冊子は「同人誌」と言った方が表現としてしっくりくるのだが、そうした疑問も含め、本記事では、一見すると複雑怪奇な「ZINE」の正体について探ってみたい。

「ZINE」が持つ様々な“多様性”

ひとまず「ZINE」について検索してみたところ、経済産業省発行のウェブマガジン「METI Journal ONLINE」に、ZINEに関する記事が掲載されているのを発見した。それによると、ZINEとは「個人や少人数で発行する自主的な出版物」のことを指している。

さらに詳しく調べると、小規模な制作体制で作られるZINEは、商業出版された書籍や雑誌と比べてかなりニッチな話題を扱っていたり、デザインやレイアウトなどに関しても、商業誌ではなかなか難しい個性的な表現方法を取り入れていたりするものが多いようだ。実際、冒頭で触れたようなテーマの多様さは、「ZINE」の特徴だといえるだろう。

また、その多様性は扱われている題材だけに留まらない。例えば製本も、印刷所を使ったしっかりした作りのものがあるかと思えば、コピーしたものをホッチキスで綴じただけのとても簡素なZINEもある。さらにはページ数も、10ページ以内に収まるものもあれば、300ページを越すような、商業雑誌顔負けの分厚いZINEもたまに見かける。軽くページをめくってみても、確かに商業誌としても通用しそうなデザインをしたりしている。

ほかにも、展示即売会での手渡しを主とする頒布方法や、作り手と読み手、さらには作り手同士・読み手同士のつながりが生まれやすい点も、ZINEの大きな特徴といえるだろう。

本稿の執筆にあたって読んだZINEの中でも、印象的だったものを紹介しよう。その本は、あるサークルが刊行しているZINEで、普通の食卓にはあがらない魚「バラムツ」に関するもので、なぜそれが食卓にあがらないのかや、食べる方法・調理法、そして実際に食べてみたレポートがまとめられていた。市場には並ばない魚なので、これだけでも価値がありそうなものだが、専門家による科学コラムも寄せられており、「食べること」に関する法律的・化学的知見が得られる素晴らしい「ZINE」だった。

マンガで言えば、一昔前にX(旧:Twitter)で流行した、いわゆる底辺絵師(絵があまり上手くなく、フォロワー数も少ない絵描きのこと)の主人公が、絵師特有の悩みを「あるある」ネタとして共有しつつも、他の色んなタイプの絵師と関わっていくことで精神的に成長していくマンガの総編集本が印象に残っている。こちらも単にWebの再集録だけでなくオマケも含まれていたりして、とても好きなマンガだった。Webで流行したマンガは、総編集としてまとめられているだけでなく、オマケとして加筆されているものが多い印象で、ZINEという紙媒体だからこそ、長期の保存に向いていたり、直接作者と交流できるため、応援という意味でもとても良い経験になった。

とはいえ、こうした特徴を踏まえても、筆者が冒頭で触れていたような「同人誌」と「ZINE」の違いは見えてこない。SNSでZINEの話題を探してみたところ、「ZINE」と「同人誌」の違いに関する投稿をいくつか発見したが、それらをまとめると「ZINEと同人誌は出自が違うだけで意味するものは一緒」や、「呼ばれ方が違うだけで個人もしくは少人数で作る冊子という点では同じ」という内容が主だった。

ZINEと同人誌の類似点は他にもある。例えば「同人誌」といえば筆者の場合、コミックマーケットで頒布されているような「二次創作の漫画同人誌」がまず真っ先に思い浮かぶ。しかし調べてみたところ、ZINEにも「ファンフィクション(Fanfiction)」という、日本で言うところの「二次創作」を扱っているものがあるようだ。

また、同人誌もZINEと同じくらい多種多様だ。漫画は漫画でも二次創作ではなく一次創作の漫画同人誌もあれば、活字中心の文芸創作や評論の同人誌もある。加えて、前者は「コミティア」、後者は「文学フリマ」という、それぞれのジャンルに特化した即売会が全国各地で定期的に開催されている。

SFコミュニティから誕生した「ZINE」

このように、少なくとも現状を見る限りは、ZINEと同人誌の違いはかなり曖昧なように思われる。ZINEや同人誌に詳しくない立場から見れば「作り手が自分(たち)の作った冊子を『ZINE』と呼ぶか『同人誌』と呼ぶか程度の違いしかないのでは」という気さえしてくる。もちろん、こうした言葉の違いがあるからこそ、また違う文化も作られるものだが、だからこそ、2つの言葉の違いを明らかにしてみたい。

そこで、次にZINEがどのような経緯で誕生したのかを探ってみた。すると、この「ZINE」という名称が生まれたのには、SF(サイエンス・フィクション)の存在が関係しているらしい。

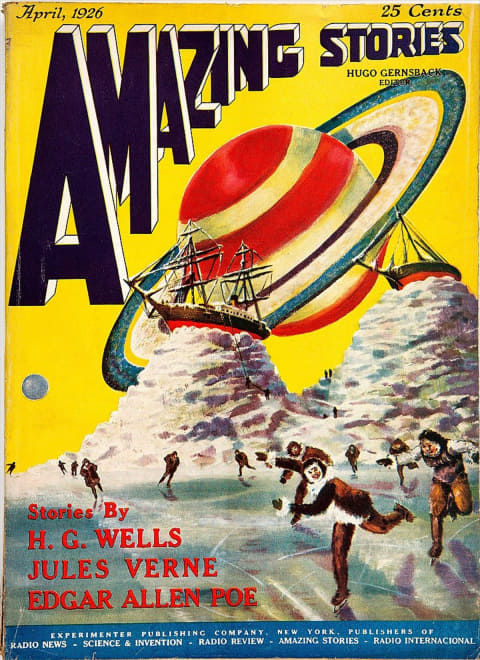

「ZINE」が誕生した経緯は、大まかには以下のような流れになる。まず1926年4月、世界初のSF専門誌である「Amazing Stories」が創刊された。この雑誌には読者がSF作品や科学について議論できる投書欄が設けられているのだが、これにより読者同士の手紙でのやり取りが可能となった。その結果、こうした読者同士の交流活動を通じて「ファンダム(Fandom)」と呼ばれる熱心なファンのコミュニティが形成されていき、遂にはそれまで一読者であった人々の中から、自分たちで雑誌を作る人々が出現した。

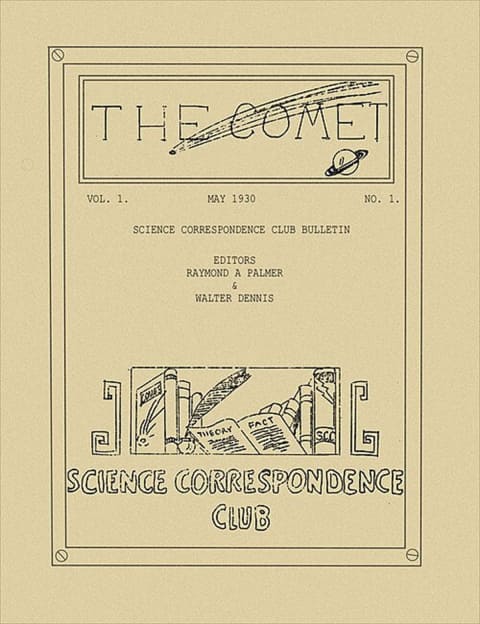

そうした動きと平行するかたちで、「ZINE」という名称の成立に大きく関わる雑誌が登場する。1930年5月、科学・SF愛好者たちの交流団体「科学通信クラブ」が、「The Comet」(※後に「Cosmology」に改題)という雑誌を創刊する。この雑誌は1935年に刊行されたSF作品や雑誌に関する情報をまとめた冊子「Science Fiction Bibliography」で「最初のファン・マガジン(The first of the fan magazines)」と紹介されている。

その後、この「ファン・マガジン」の略称として、1940年にルイス・ラッセル・ショーヴネという人物が「ファンジン(Fanzine)」という呼称を提案。それ以来、SFを含めた何らかのファンダムに属する人々が作る雑誌を「ファンジン」と呼ぶようになり、これがさらに略されることで、現在の「ZINE」という呼称が誕生したそうだ。

以上が、ZINEが「ZINE」と呼ばれるようになるまでの、大まかな経緯である。ただ、「ファンジン」が「ZINE」の由来になったことは分かったものの、どのような経緯で「ファンジン」が「ZINE」と略されるようになったのかまでは、明確な資料を見つけることができなかった。

また、この歴史がどのように現在の日本のZINEとつながっているのかも、分からない点が多い。例えば、日本でZINEが注目された最初期の出来事として、金沢21世紀美術館が2011年に企画した展覧会「art-ZINE:冊子型アート・コミュニケーション」のプレスリリースでは、2001年頃に渋谷のタワーレコードでZINEの取り扱いが始まったことを挙げているが、そのときに販売されていた「ZINE」がアメリカの「ZINE」と地続きのものかは、依然として不明なままだ。

このように、アメリカ発祥のZINEは、その成立過程や日本との関わりなどの点で、まだまだ多くの謎が残っている。本記事の執筆にあたっては国内はもちろん、海外の文献や記事なども調べてみたが、ZINEの歴史については、それを調べるだけで大きな研究になるのではないかという気がしている。

とはいえ、そこからおよそ80年が経過した現在の日本において、「ZINE」は「誰にも頼まれていないけど自分が作りたいから作る自主的な出版物」(ばるぼら・野中モモ編著『日本のZINEについて知っていることすべて〜同人誌、ミニコミ、リトルプレス 自主制作出版史1960-2010年代』、誠文堂新光社、2017年、2頁)と定義されている。それを踏まえて考えてみると、時代や場所を超えても「自分が好きなものを作りたい」といった熱意は実は大きくは変わっていないと言えそうだ。

ZINEが見せてくれる「知らない世界」

最後になるが、ZINEの未来には本当に楽しみな点が多い。これまで紹介したような「ZINEの多種多様さ」は、そのまま「ZINEに関わる人々の多さ」を表しているように思われる。

その証拠に、今年1月に東京都台東区で開催された「ZINEフェス東京」では、個人/複数を問わず500組以上の作り手が参加し、一般来場者も2,300人の方が訪れた。また、今年5月に開催された、ZINEも含めた文学作品の展示即売会である「文学フリマ東京40」では、出店者・一般来場者の合計が16,000人を超えており、国内でも有数の規模のイベントとなっている。

また、先述したように、最近は大型書店でもZINEを扱っている店舗が出てきている。規模はまちまちだが、本棚一台が丸々それらで埋まっている店舗も見かけるようになった。ライターという職業柄、筆者はそれなりに書店に足を運んでいる方だと思うが、こうした光景は以前であれば見られなかった。ZINEが大型書店でも置かれるようになったことは、それだけその存在が一般にも浸透しつつあることの何よりの証左だろう。

もちろん、書店がZINEを扱う背景には、それなりの経済的な判断があると推察できる。実際、2024年3月の時点で、全国の書店数は約10,900店と、10年前と比較して約4,600店も減少している。また、出版物全体の売上、さらには出版点数も、一部のジャンルを除いて2013年をピークに減少の一途を辿っている。大手の書店がZINEを扱うようになったのも、こうした現状に歯止めをかけ、少しでも書店に足を運んでもらうための方策なのかもしれない。

また、最近では書店の棚の一角に、ZINEの作り方に関する書籍が陳列されていることも多い。こうしたハウツー本が多数刊行されていることに加え、近年はパソコンを用いたDTP(デスクトップ・パブリッシング)が容易になったことにより、以前より冊子作りがしやすくなり、冊子を中心としたコミュニティを形成するハードルが下がったという作り手側の事情も、ZINEの広がりに寄与していると思われる。

これまでZINEは、展示即売会に直接足を運ばなければその存在を目にすることすら難しかったが、今では一般書店でも手に取ることができるようになった。筆者自身、書店でZINEを見つけると、「まだまだ知らない世界があるんだな」ということをつくづく実感するし、どのようなZINEがあるかを探すのが、今では楽しみだ。

![週刊少年マガジン 2026年9号[2026年1月28日発売] [雑誌] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51jJtG5kxfL._SL160_.jpg)

![ヤングマガジン 2026年10号 [2026年2月2日発売] [雑誌] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51p-AWjGNfL._SL160_.jpg)

![週刊少年サンデー 2026年9号(2026年1月28日発売号) [雑誌] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51hrldRjzwL._SL160_.jpg)

![アフタヌーン 2026年3月号 [2026年1月23日発売] [雑誌] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51rh8K5LRIL._SL160_.jpg)

![銀魂 キャラクターリミックス 坂田銀時【電子書籍】[ 空知英秋 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3859/2000019423859.jpg?_ex=128x128)

![極楽街 6【電子書籍】[ 佐乃夕斗 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1281/2000019511281.jpg?_ex=128x128)

![ONE PIECE モノクロ版 113【電子書籍】[ 尾田栄一郎 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0436/2000018790436.jpg?_ex=128x128)

![ONE PIECE モノクロ版 112【電子書籍】[ 尾田栄一郎 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8839/2000017868839.jpg?_ex=128x128)

![ワールドトリガー 29【電子書籍】[ 葦原大介 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3093/2000019073093.jpg?_ex=128x128)

![BORUTO-ボルトー 7 -TWO BLUE VORTEX- (ジャンプコミックス) [ 池本 幹雄 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8389/9784088848389_1_8.jpg?_ex=128x128)

![葬送のフリーレン(6)【電子書籍】[ 山田鐘人 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6130/2000010536130.jpg?_ex=128x128)

![ダークギャザリング 19【電子書籍】[ 近藤憲一 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1347/2000019511347.jpg?_ex=128x128)

![KING GOLF(44) (少年サンデーコミックス) [ 佐々木 健 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4929/9784098544929.gif?_ex=128x128)

![機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ(1)【電子書籍】[ さびし うろあき ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9523/2000009669523.jpg?_ex=128x128)

![薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜(21)【電子書籍】[ 日向夏 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8670/2000019288670.jpg?_ex=128x128)

![メダリスト(9)【電子書籍】[ つるまいかだ ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1534/2000013831534.jpg?_ex=128x128)

![メダリスト(8)【電子書籍】[ つるまいかだ ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2169/2000013002169.jpg?_ex=128x128)

![メダリスト(7)【電子書籍】[ つるまいかだ ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9558/2000012239558.jpg?_ex=128x128)

![トリリオンゲーム(11) (ビッグ コミックス) [ 稲垣 理一郎 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6624/9784098636624_1_22.jpg?_ex=128x128)

![「壇蜜」(2)【電子書籍】[ 清野とおる ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3338/2000019513338.jpg?_ex=128x128)

![平成敗残兵すみれちゃん(8)【電子書籍】[ 里見U ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9633/2000019249633.jpg?_ex=128x128)

![平成敗残兵すみれちゃん(7)【電子書籍】[ 里見U ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4812/2000018474812.jpg?_ex=128x128)

![多聞くん今どっち!?【通常版】 8【電子書籍】[ 師走ゆき ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2672/2000015372672.jpg?_ex=128x128)

![恋せよまやかし天使ども(2)【電子書籍】[ 卯月ココ ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0746/2000014520746.jpg?_ex=128x128)

![うるわしの宵の月(3)【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5521/2000010535521.jpg?_ex=128x128)

![ながたんと青とーいちかの料理帖ー(15) (KC KISS) [ 磯谷 友紀 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8955/9784065428955.gif?_ex=128x128)

![結婚しましょう、恋する前に(9) (フラワーCアルファ) [ 宮園いづみ ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3507/9784098733507.gif?_ex=128x128)

![春の嵐とモンスター 10 (花とゆめコミックス) [ ミユキ 蜜蜂 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5737/9784592225737.gif?_ex=128x128)

![君は僕の理想の彼氏(2) (KC デザート) [ しろうさな ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9945/9784065429945.gif?_ex=128x128)

![暁のヨナ 47 (花とゆめコミックス) [ 草凪 みずほ ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5690/9784592225690_1_10.jpg?_ex=128x128)

![マリリンは、いなくなった 8 (マーガレットコミックス) [ 葉月 めぐみ ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2359/9784088432359_1_14.jpg?_ex=128x128)

![ちはやふる plus きみがため(5) (BE LOVE KC) [ 末次 由紀 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4873/9784065414873_1_22.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46 梅澤美波2nd写真集 透明な覚悟(限定カバー) [ 東 京祐 ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0479/2100014730479_1_3.jpg?_ex=128x128)

![十味2nd写真集 『ぽみ』 [ 十味 ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2211/9784087902211_1_121.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】INI 2nd写真集 「Viva la vita」(限定カバー+ランダムトレカ1枚(全11種)) [ ISAC/Shuhei Tsunekawa ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1108/9784065431108_1_3.jpg?_ex=128x128)