特別企画

“興行”として広がりを見せる催しの今後「マンガの『原画展・企画展』はどうやって生まれる?~企画を実現する座組と実例」【IMART2025】

2025年11月29日 00:00

- 【国際MANGA会議 Reiwa Toshima(IMART2025)】

- 11月12日開催

- 会場:アニメイトシアター(アニメイト池袋本店B2F)

【拡大画像へ】

マンガ作品を題材とした原画展・企画展は、2010年代以降、増加の一途を辿っている。かつては出版社によるファン向けイベントや、美術館での原画展といったものが中心だったが、現在では一つの興行としての催しとしての側面も持つようになった。例えば、現在開催されている「シティーハンター大原画展」は、そうした流れの一例であり、原画展が1つのジャンルとして確立したことを示す企画と言えるだろう。

こうした実情を踏まえ、11月12日に実施された「IMART2025」にて、配信セッション「マンガの『原画展・企画展』はどうやって生まれる?~企画を実現する座組と実例」が行なわれた。本セッションでは、商業的な視点からマンガの展覧会に携わってきた3社の代表が登壇。

登壇者は、朝日新聞社 メディア事業本部 文化事業2部 次長の森田荘之介氏。株式会社サンシャインシティ コンベンション事業部エキスパート/IP事業推進プロデューサーの額賀 昌之氏、株式会社松屋 コンテンツ営業部長の白石晴久氏の3名。新聞社・複合施設の運営・百貨店という異なる視点を持った3社が、それぞれの視点で原画展や企画展の実現に向けた「座組み」や「作品の見せ方」について語ったほか、ディスカッションも行なった。

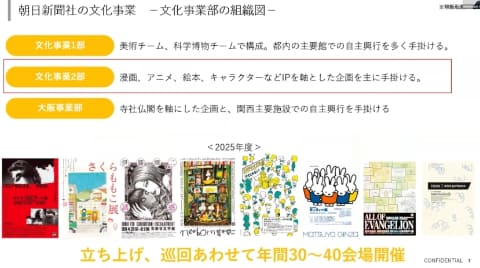

作品の新たな価値を創出する朝日新聞社の取り組み

セッションではまず、森田氏が朝日新聞社の取り組みを紹介。同社は100年以上にわたって文化事業に力を入れており、美術、博物、伝統文化を中心に、さまざまな展覧会を国公立美術館・博物館などで開催してきたという。近年では、新聞社として「社会にどんな価値のあるニュースを届けられるか」や「新しい視点の提案」という考えから、現代アート、マンガ・アニメの展覧会にも力を入れ、企画を行なっている。

「新しい視点の提案」の例として、森田氏は2012年に開催した「尾田栄一郎監修 ONE PIECE 展 ~原画×映像×体感のワンピース」を紹介。当時としてはまだあまり例がなかったマンガの大型展覧会で、「本物のマンガ原画を生で見ることができる」という価値を提案し、実現した企画とのことだ。

また、同社は「既存価値の転換」という考え方でキュレーションも行なっているという。森田氏は「エヴァンゲリオン大博覧会」を例にあげ、もともと価値のあるIP・コンテンツの新しい見方を提示し、別側面での価値を改めて社会に発信する取り組みとして同展覧会を紹介した。

続いて森田氏は、本セッションのテーマである「漫画・アニメの展覧会はどうやって生まれるのか」を朝日新聞社の立場から説明。同社が取り組む座組は「自社が興行主となって行なう自主事業」「他社と共同出資で事業を分担して行なう実行委員会方式」、「自社が企画を作り、それをパッケージとして興行主に購入してもらう方式」の3パターンが存在するとのこと。これらを作品やコンテンツの性格、権利元の考えやタイミングなどから、どの形が最適かを考えながら企画を組み立てていくという。

企画がどう生まれるのかについては、声がけや持ち込みを貰うケースも多くあるものの、同社がゼロから企画し、権利元に提案していく形がメインになっているとのこと。作品利用の承諾後について森田氏は「作品調査や出品交渉、展示構成、図録制作、施工、広報・宣伝、運営・輸送・物販などを行い、開幕後も日々の運営やイベント対応、メディア対応、閉幕後の撤収・決算作業まで、0から10まで担当して展覧会ができ上がる」と語った。

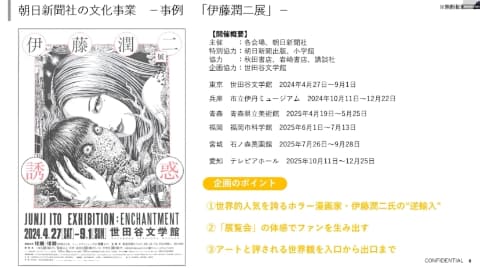

森田氏は展覧会の具体的な事例として、2024年4月に世田谷文学館で開幕した、ホラー漫画家・伊藤潤二氏の展覧会「伊藤潤二展」を紹介。この展覧会では同社が企画を作り、各会場の興行主に購入してもらって開催する形の企画となっており、世田谷文学館での開催を皮切りに、全国を巡回し、現在は名古屋のテレピアホールで開催されているとのこと。

森田氏は「伊藤潤二氏は、世界的な人気を誇るホラー漫画家だが、世界での盛り上がりに比べ、日本国内ではもっと知られてもいいのではないかと考えた」と企画の意図を話した。そこから「どうやったらこの魅力を伝えられるか」を考え、展覧会を通じて作品の魅力を体感してもらうことで、新たにファンになってもらうことを目指したという。

こうした考えのもと、メインビジュアルは、代表作のキャラクターである富江が来場者を誘惑しているようなイメージで、サブタイトルを含めてコンセプトを制作。また、伊藤氏の作品が海外ではアートとして扱われることも多いことから、その世界観を会場内の造作やビジュアルも含めて作り上げたという。森田氏は「入口から出口まで、つまり最後の物販エリアまでを含めて、伊藤氏の作品世界の『画の強さ』を存分に活かした」とし、その結果「世田谷文学館では開館以来最多の入場者数を記録し、伊藤氏の魅力を十分に伝えられたのではないか」と語った。

「貸すだけ」のサンシャインシティから、企画もする会場へ

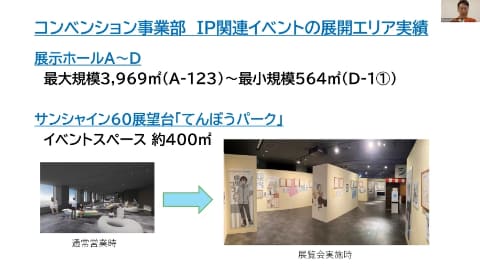

サンシャインシティの額賀氏が登壇。イベント会場を運営する同社の視点から、展覧会について語った。

額賀氏はまず、サンシャインシティのビジネスは会場を貸し出して使用料を貰う「貸しホール業」がベースとなっていると紹介。しかし、池袋という土地柄や、コンベンション施設の競争環境などもあり、「会場を貸すだけ」では差別化が難しく、営業的にも厳しいという問題意識の存在を語った。

こうした中同社は、2010年代より「自分たちも一緒になって事業を立ち上げていく」ような取り組みを始め、これが現在のマンガ・アニメ関連の展覧会の開催に繋がっているとのこと。現在ではマンガやアニメ、ゲーム、IP系コンテンツイベントなどの割合が増加傾向にあるとのことだ。

また、同社は「サンシャイン60 展望台」をリニューアルし、その一部をイベントスペースとして活用。展覧会・展示イベントなどにも使えるスペースとして、IPコンテンツの開催場所としての実績を積み上げているとのことだ。

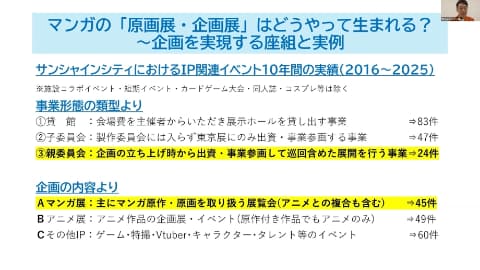

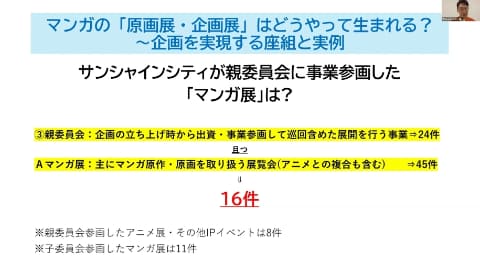

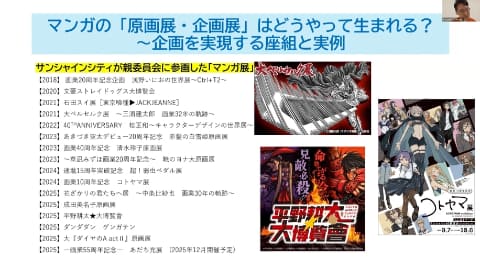

額賀氏は続いて、同社のマンガの原画展・企画展の実現に向けた事業形態を説明。その1つが会場費を貰って会場を貸し出す事業で、さまざまな規模のIPイベントを行なってきたとのこと。2つ目は企画会社や主催者が作った企画の東京開催の費用を出資し、協働で事業に参画する「子委員会」形式によるもの。3つ目は企画の立ち上げ段階から出資し、他会場も含めた巡回興行全体に親委員会として参画する形とのこと。

また、企画の内容はマンガの原作・原画を扱う「漫画展」や、アニメ作品を中心に扱う展覧会、そのほか、ゲームや特撮、VTuber、ファンシーキャラクターのイベントなどが行なわれているとのこと。

額賀氏は「我々は一社で全てをやることは少ない」と話し、会場運営のプロとして、しっかりした会場づくり・運営を担いながら、全体の中の一つのパートとして関わる形が多いと実情を説明。また「池袋という土地に会場を持っている立場として、マンガ・アニメといったものを一つのキーワードとして街を盛り上げていく役割をもっている」とし、「池袋という街もカルチャーを大事にしていこうという方針で動いているので、会場側の事業者が、街を引っ張っていけるような面白い企画をどんどん作っていきたい」と語った。

松屋はマンガ・アニメに注目し赤字の展覧会場を黒字化

続いて、松屋の白石氏が登壇。百貨店という立場での企画展・原画展への取り組みについて語った。

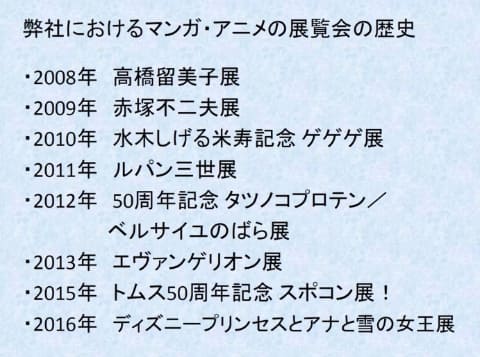

そもそも松屋は、ほかの百貨店に比べても催事場(イベントスペース)を用いた展覧会事業の比率が高く、展覧会にかなり力を入れていたとのことで、現在はマンガ・アニメを中心とした展覧会にも取り組んでいるそうだ。

同社におけるマンガ・アニメ展への取り組みは、2008年に高橋留美子氏の展覧会が最初の本格的なマンガ原画展とのこと。その後も、年に1本ペースで「赤塚不二夫展」や「ルパン三世展」などを開催。そして2013年には朝日新聞社と「エヴァンゲリオン展」を実施するなど、以前からこうした展覧会を開催する下地はあったそうだ。

そんな中、白石氏は会社から「自分たちで企画を作り、それを全国の百貨店・美術館に営業し買ってもらう」というミッションを与えられたという。その背景にはリーマンショックや東日本大震災の影響を大きく受けた百貨店ビジネスの中で、そもそもが赤字の「文化事業」「宣伝事業」として位置づけられていた展覧会を黒字化できないか、という思惑があったとのことだ。

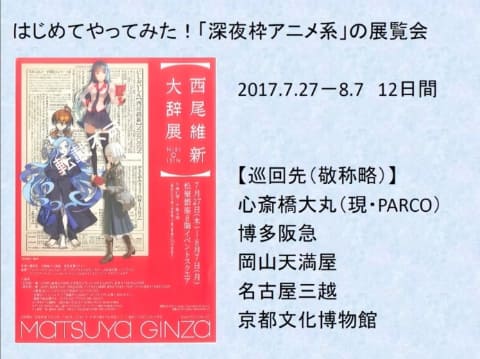

白石氏は、百貨店で人気の展示会はディズニー関連のものなど、権利関係がすでに固まっているもので、新たに参入するのは難しかったとし、だからこそ違うカテゴリーのジャンルを開拓する必要性を感じたとのこと。そんな中で辿り着いたのが若く、新しい顧客を得ることができ、物販も売れる、権利関係も比較的厳しくない「深夜枠アニメの展覧会」だったという。

白石氏は、このジャンルに注力し試行錯誤の末、2017年に講談社と共に「西尾維新大辞展」を開催し全国の百貨店を巡回営業した。白石氏は同展覧会について「ほかの百貨店から『そこまで言うなら1本くらい付き合ってあげよう』『1回くらい騙されてあげるよ』といった風に展覧会を買ってもらえた」「最終的には京都文化博物館で2カ月弱開催できた」とイベントの成功について話した。

同イベントの成功は百貨店事業全体にとっても大きな意味があったそうで、ほかの百貨店にも「同様の企画を実施してもいい」という認知が広まったとのこと。白石氏にとってもこの成功は大きかったようで「これがうまくいかなかったら、次の展覧会はなかっただろうというくらい、大きなものだった」と当時を振り返った。

また、同展覧会は全国の百貨店でも評判・数字的な結果もよかったことから、松屋社内でも「深夜枠のマンガ・アニメを中心に展覧会を組み立てていこう」という流れが認知されたとのこと。結果、年間で少なくとも5〜6本、通常10本前後のマンガ・アニメ展を企画するようになったという。 また、白石氏は多くの展覧会を実施する中で「百貨店や権利元だけでなく、いろいろなところからオファーを貰っている」とし、アニメ・漫画の展覧会への関心が年々高まっているとした。

ディスカッションで語られる展示会の収益と黒字化

続いて、異なる立場・視点を持つ3社がディスカッションを行なった。ディスカッションでは、白石氏が展覧会のコストの高さに触れつつ、他社はどのような感覚で取り組んでいるのかと質問。森田氏は「爆発的に跳ねる催事もあるが、基本的には会場数を重ねることで回収していく企画が多い」と回答。展覧会は華やかである一方、簡単には収益があがらない実情を話した。

続いて、額賀氏が地方での展覧会の開催について「東京でうまくいかないとなかなか地方に展開しづらいと思うのだが、両社も同じような感覚なのか」「会社としてどうリスクを取りながら企画を行なっているのか」と質問。白石氏は「黒字化するために、自分たちで展覧会を作り、それを全国の百貨店や美術館に売り、開催分担金のような形で制作費の回収に充てるビジネスモデルをとっている」、「東京会場だけで黒字化できるような展覧会は年間で20本中1本あるかないか、多くても2本くらい」とし、リスクをとりながらも「これなら成果が見込める」という企画を初期の段階で見つけ、権利元とのやりとりを通じて実現していく必要があると語った。また、多くのパートナーと企画をやる中で「お互いの黒字化」という部分は達成できるよう、連携をとっているとのことだ。

また、森田氏は「東京会場の成績を見てから巡回を検討するという傾向は強くなっていると感じる」とし、「どうリスクを取るかは結局のところ『担当者のパッション』が根本にあってこそ話が進む」と持論を述べた。担当者の「どうしてもこの企画をやりたい」という思いがあるからこそ、周囲を説得し、関係者を巻き込んで企画を前に進めることができるとのことだ。

2社の回答を受け、額賀氏は「皆さんの気持ちや思いがないと、できるものもできないというのは、この世界に入って強く実感している」「この作品をどうしても世の中に広く届けたい、という気持ちがあるからこそ、座組ができているのだと思う」と返答した。

次に、森田氏から額賀氏へ「貸し会場だけでなく座組みに入っていくようになってから、どんな苦労や変化を感じたか」と質問がされた。額賀氏は「いろいろな会社の方が座組の中にいて、それぞれのミッションや目的が微妙に違っている」「プロモーションを重視する会社もあれば、物販売上を目的としているところもある」とし、そのために「意見や優先順位がズレることがあり、そこが難しいとかんじている」と語りつつ、「そうした違いを理解し合いながら、最終的には同じ方向を向いて良いものを作るというプロセスを面白いと感じている」と語った。

最後に、3社はコメントを求められ、それぞれ今後への思いを語った。森田氏は「これからも、この素晴らしい漫画・アニメの展覧会を続けていきたい」「お客様がじっと原画を見つめている姿や、ときには涙ぐんでいる姿を見ると、「やってよかったなと思える」と話した。続いて、額賀氏は池袋という街を盛り上げ、「ここに来てよかった」という体験を生む場づくりこそが自らの使命だと強調。白石氏は、マンガ・アニメは世界的にもまだまだ伸びしろのあるジャンルだとしたうえで、ファンや関係者の力を借りながら、この分野にいっそう力をいれていきたいとし、セッションをまとめた。

(C) アイマート実行委員会 2020-2025

![週刊少年サンデー 2026年6号(2026年1月7日発売号) [雑誌] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51hXHqkJXWL._SL160_.jpg)

![PASH! 2026年 02月号[雑誌] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51BEsMi0xQL._SL160_.jpg)

![週刊少年マガジン 2026年6号[2026年1月7日発売] [雑誌] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/51oUSXW3UpL._SL160_.jpg)

![ビッグコミックオリジナル 2026年2号(2026年1月5日発売) [雑誌] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51jXuo9o38L._SL160_.jpg)

![【中古】 おにいさまへ ((中公文庫 コミック版) [コミックセット] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hauteproduit/cabinet/11319480/126708deb93e102.jpg?_ex=128x128)

![シャングリラ・フロンティア(25) 〜クソゲーハンター、神ゲーに挑まんとす〜【電子書籍】[ 硬梨菜 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5931/2000019465931.jpg?_ex=128x128)

![呪術廻戦 29【電子書籍】[ 芥見下々 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3315/2000016283315.jpg?_ex=128x128)

![呪術廻戦 30【電子書籍】[ 芥見下々 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3382/2000016283382.jpg?_ex=128x128)

![呪術廻戦 28【電子書籍】[ 芥見下々 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9806/2000015979806.jpg?_ex=128x128)

![呪術廻戦 26【電子書籍】[ 芥見下々 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1521/2000014681521.jpg?_ex=128x128)

![キン肉マン 91 (ジャンプコミックス) [ ゆでたまご ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8587/9784088848587_1_15.jpg?_ex=128x128)

![忘却バッテリー 23【電子書籍】[ みかわ絵子 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1369/2000019311369.jpg?_ex=128x128)

![ONE PIECE 113 (ジャンプコミックス) [ 尾田 栄一郎 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7382/9784088847382_1_10.jpg?_ex=128x128)

![義妹生活 (6) (角川コミックス・エース) [ 三河 ごーすと ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1684/9784041171684_1_2.jpg?_ex=128x128)

![マジカル★エクスプローラー エロゲの友人キャラに転生したけど、ゲーム知識使って自由に生きる (3) (角川コミックス・エース) [ 入栖 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9018/9784041169018_1_9.jpg?_ex=128x128)

![ダストランド 1 (ヤングチャンピオン・コミックス) [ 高橋ヒロシ ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2638/9784253012638_1_3.jpg?_ex=128x128)

![[新品]はたらく細胞 (1-6巻 全巻) 全巻セット 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mangazenkan/cabinet/syncip_0020/m7360410656_01.jpg?_ex=128x128)

![ヤングマガジン 2026年7号 [2026年1月13日発売]【電子書籍】[ 松本光司 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/5532/2000019505532.jpg?_ex=128x128)

![ペリリュー -楽園のゲルニカー 10 (ヤングアニマルコミックス) [ 武田 一義 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2209/9784592162209_1_2.jpg?_ex=128x128)

![薬屋のひとりごと〜猫猫の後宮謎解き手帳〜(21)【電子書籍】[ 日向夏 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8670/2000019288670.jpg?_ex=128x128)

![転生したらスライムだった件(31) (シリウスKC) [ 川上 泰樹 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3844/9784065423844.gif?_ex=128x128)

![恋するリップ・ティント 4【電子書籍】[ 楠なな ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3127/2000019073127.jpg?_ex=128x128)

![太陽よりも眩しい星 13【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3109/2000019073109.jpg?_ex=128x128)

![ハニーレモンソーダ 30【電子書籍】[ 村田真優 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3144/2000019073144.jpg?_ex=128x128)

![お姉ちゃんの翠くん 10【電子書籍】[ 目黒あむ ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3100/2000019073100.jpg?_ex=128x128)

![太陽よりも眩しい星 12【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2145/2000018262145.jpg?_ex=128x128)

![二十と成獣(7)【電子書籍】[ 空神セイ ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2464/2000019452464.jpg?_ex=128x128)

![頼くんとヨリを戻すわけには!(2)【電子書籍】[ 旗谷澄生 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2427/2000019452427.jpg?_ex=128x128)

![ひかえめに言っても、これは愛(8)【電子書籍】[ 藤もも ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1675/2000019301675.jpg?_ex=128x128)

![隣のステラ(9)【電子書籍】[ 餡蜜 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6128/2000019296128.jpg?_ex=128x128)

![櫻坂46 松田里奈1st写真集『まつりの時間』 [ 松田 里奈 ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5446/9784344045446_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46 梅澤美波2nd写真集 透明な覚悟(限定絵柄ポストカード1枚) [ 東 京祐 ] 製品画像:11位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0486/2100014730486_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】カルマ1st写真集(仮)(生写真) [ カルマ ] 製品画像:9位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4122/2100014764122_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム(限定ブロマイド) [ きゅるりんってしてみて ] 製品画像:8位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2164/2100014782164_1_2.jpg?_ex=128x128)

![本田響矢写真集『ECHOES』 [ 本田 響矢 ] 製品画像:7位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5392/9784344045392_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】KEITA MACHIDA 15th Anniversary Photobook(限定トレカ) [ 町田啓太 ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1991/2100014771991_1_2.jpg?_ex=128x128)