ニュース

AIの技術的特異点は”手塚治虫を超えたとき”?「生成AI」の可能性を語るトークセッション【IMART2025】

2025年11月21日 00:00

- 【国際MANGA会議 Reiwa Toshima(IMART2025)】

- 11月12日開催

- 会場:アニメイトシアター(アニメイト池袋本店B2F)

日本のマンガ業界は猛烈に進化を続ける生成AIとどう付き合っていけるのだろうか?

生成AIの進化が止まらない。これまで多額の予算や多くの人手をかけて制作していたような映像やビジュアルをわずか数分で作ってくれる生成AIは、多くの人に創造の機会を与えると共に、労働集約的になりがちな制作現場の負担を軽減し、創造的な作業に労力を割けるようになる可能性を持つ。

だが同時に、著作権侵害や粗製乱造による混乱も生み出している。OpenAIの生成AI「Sora 2」公開直後の混乱や、昨今問題視されるようになった投稿サイトへのAI作品の大量投稿、作品募集型のコンテストの中止など、良くも悪くも日々ニュースをにぎわせている。

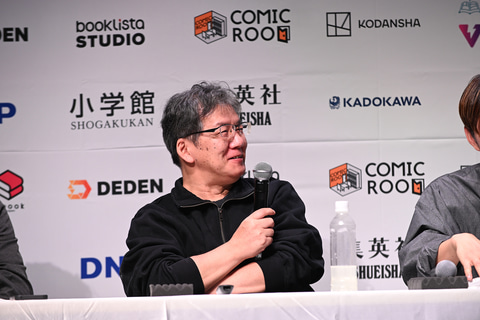

11月12日にアニメイトシアター(アニメイト池袋本店B2F)で開催された「国際MANGA会議 Reiwa Toshima(IMART2025)」では、セッションの1つとして「マンガとAIの関係はシンギュラリティに向かっているのか?」というトークセッションが開催された。このレポートでは、セッションの中で話し合われた、日本のマンガ業界におけるAIの現在の立ち位置や、今後の方向性などを紹介したい。

生成AI「Sora 2」がマンガ業界に与えた衝撃

セッションでは一般社団法人MANGA総合研究所の代表理事菊池健氏をモデレーターに、プロのマンガ家向けにファインチューニングをしたAI作画支援サービス「THE PEN」の開発に携わっているTHE GUILD代表取締役の深津貴之氏、「ジャンプ+」の編集者と協働して開発したマンガ制作サポートAI「Comic-Copilot(コミコパ)」や、AI翻訳で世界中のファンが言語の壁を越えて語り合えるグローバルマンガコミュニティ「MANGA Plus Universe」などの開発に携わっているアルのけんすう(古川健介)氏と、「はじめの一歩」の作者で日本漫画家協会常務理事でもある森川ジョージ氏の3名が、進化するAIの今と今後について意見を交わした。

冒頭には、2022年頃から始まった生成AIの勃興について、モデレーターの菊池氏が解説。その際、OpenAIの生成動画AI「Sora 2」に対して、日本漫画家協会が他の団体や企業とともに発表した共同声明についても言及した。

本年9月30日に公開された「Sora 2」はIPコンテンツをオプトアウト方式で管理している。オプトアウト方式とは、作品を自由に利用可能としておき、権利者が「使って欲しくない」と意思表示した場合のみ利用が制限される仕組み。大量の著作物を扱い、個別に処理を行なうことが難しいネットサービスなどではよく利用される事後申告型の著作権管理方法だ。

「Sora 2」はサービス開始直後、日本のIPコンテンツが制限なく使い放題な状態だった。3日後に制限されるまでは「ドラゴンボール」などのアニメキャラや任天堂のキャラクターを使った動画が大量に生成された。

この事態を受けて、日本漫画家協会は、10月31日に日本動画協会と17の出版社とともに「生成AI時代の創作と権利のあり方に関する共同声明」を発表した。声明では、生成AIを正しく活かすことでより多くの人々が創作の喜びを分かち合える社会が望ましいと、生成AIについて肯定的な立場を示しつつも、その学習および生成、公表の段階においての著作権侵害を容認しないという強いメッセージを発している。

この声明について森川氏は「著作者を守ることなので、これに賛同しない手はない」と理事会で語ったという。

技術の進化は止められない。その先にあるものは?

セッションは大きく2つのトピックについて2人のイノベーターが語り合い、それについて森川氏が意見を述べるという形で進行された。最初のトピックは「現在地から見据える、マンガとAIのシンギュラリティポイント」。セッションのタイトルにもなっている「シンギュラリティポイント」とは、日本語では「技術特異点」と訳され、SF作家のヴァーナー・ヴィンジ氏が提唱した考え方。けんすう氏、深津氏の認識では「AIが自分で自分をバージョンアップしていくことで、無限に頭がよくなっていくポイント」であり「電力の問題をクリアできれば、加速度的にAIが進化していくポイント」だという。

プログラミングの世界では、AIを使用した開発が急速に普及しつつあるが、クリエイティブの世界では著作権の問題がクリアになっていないことによる問題が続発しており、特に日本ではまだ生成AIを使った制作物に対して肯定的なコンセンサスが得られているとはいえない。

けんすう氏は生成AIについて、「技術の他にも倫理や感情的な側面など色々な問題があるが、それらを考慮しない中国企業などがどんどん学習させていって、中国産のマンガが増えるというのはありえる未来だと思う」と語る。そのような状況の中で生成AIで作られていることを気にしない人が増えると、創作物の大半が生成AI作になってもおかしくはないとネガティブな側面に対する危機感を表しつつも、「今まで大変だった作業が軽減されることで、マンガ家の先生たちのより面白い作品を読めるようになる」というポジティブな進化も同時に起こるだろうと未来を予測した。

深津氏も、技術の進化を止めることは難しいとしつつ、止められない中でどう付き合っていくのかを考えるのが大事だと主張した。さらに、現在は「マンガを描くマンガ家」、「小説を書く小説家」とそれぞれの業界に分かれているが、生成AIによって個人の担える作業範囲が広がると、こうした業界の境界を超え、映像や物語、音楽などをすべて一人で生み出すクリエイターが生まれるのではないか。また、VRやマルチネットゲーム、アニメーションなどを組み合わせた世界観を統括したメタバースのようなものにまで拡張されていくのではないか、それを個人が創造することが、今後のクリエイターの単位になっていくのではないか、と壮大とも思える未来を語った。

森川氏は、深津氏のこの考えについて「30年か40年前にマンガ家の石川賢先生がすでに同様の考え方をマンガに使っている。それが今現実に言われているということは、人間が想像したものは今後全部実現できるのではないか。AIを含めて」と技術の進歩における人の想像力の重要さをつけ足した。

注目のサービス「世界モデル」と「Roblox」

第2のトピックは「注目のサービス、技術的方向性」について。深津氏は「世界モデル」と呼ばれる現実世界の力学を理解する生成AIモデルに注目している。「世界モデル」とは、「外界(世界)から得られる観測情報に基づき外界の構造を学習によって獲得するモデル」(松尾・岩澤研究室のHPより抜粋https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/news/20221130/)のこと。

動画生成AIは、例えばグラスを落として砕ける動画などを生成できるが、これは実質的に未来を予測してシミュレートしているかのように機能する。大量のテキストを使った学習でAIが飛躍的に進化したのと同じように、バーチャルツインや動画を使ってトレーニングすることで、子供が周囲の環境から学んでいくように、AIが現実の世界を認識し、効率よく必要な推論を行なうことができるようになる。

けんすう氏は「Roblox」に注目しているという。「Roblox」はアメリカに本社を置く同名の会社が提供しているゲームの作成、共有ができるプラットフォーム。このRobloxで10代の「ブルーロック」ファンが作成した「ブルーロック:ライバル」というゲームが議論を巻き起こした。

本作は明らかに著作権を侵害しているコンテンツだが、3億円以上の収益を稼ぎだしている巨大なコンテンツであるとともに、マンガやアニメを見ない世界中のティーンエイジャーが「ブルーロック」という作品を知るきっかけにもなっている。それを単に削除するのは、作品を知ってもらう機会を失うことになってしまう、とけんすう氏。

Robloxは2025年7月に、IPホルダーからライセンス供与を受けるプラットフォームを整備し、ライオンズゲート、Netflix、セガ、講談社の4社と共同でライセンス管理とライセンスカタログを立ち上げた。そこに「ブルーロック」を加えることで、ゲームを維持しつつ、プラットフォームやIPホルダーが利益を共有できる仕組みを構築している。

これらの話に対し、森川氏はふたりの意見を「マーケティング側だなとしか思っていない」と断じる。森川氏は「クリエイターにとって大事なのは生成AIでマンガが売れるかどうかではなく、マンガが上手くなれるのかどうかということだけです」ときっぱり。売るのは出版社の役割であり、「我々は人に面白いと思ってもらえるものを描きたいだけなので、上手くなれるのならAIを使いますよ」と、クリエイターらしい考え方を口にした。そして「AIはデジタルツールと同じ道具だと思っています。それを安易に悪用できるのが問題なのです」と道具ではなく、使う側に問題があると指摘した。

AIの限界と、人間の可能性と来るかもしれない変化

クリエイティブな現場での生成AI活用について、けんすう氏は人間と同じようにマンガを描けるようにはならないと予想する。深津氏も、AIは「一般論や王道が得意だが、よほど工夫をするかお金をかけないと、エッジなものを作るのは難しい」ため、突き抜けてはいないけれどやらなければならない周辺業務を担うことになるのではないかと語った。とびぬけた能力はないけれど、この人が1人いると便利だね、と思えるような場所を任せることができる人材というイメージだ。

森川氏はこれについて「AIはどこまでいってもクリエイターには勝てないと思う。AIは死なないから」と言う。人間は悩む。過去の作家にはそれが原因で自殺した人もいる。作家は、その苦悩の淵から出てくるものを描く。森川氏自身も、入院して点滴を打ちながら湧いてきたアイデアを描いた。「量産できるから、AIの方がお金は稼ぐかもしれない。でもクリエイターは悩んで、その悩みの中から唯一無二のものを作り出す」という森川氏の言葉には、創造に携わる多くの人が頷くはずだ。

けんすう氏によると、中国で大量のショート動画を作っている人は、自らの行為を創造ではなく、工業製品の生産だと認識していたそうだ。AIが作るものには意図がないため、そこに不自然さが生まれる。

「ただし」と森川氏は続ける。「デジタルツールができた時にも、同じ議論があった。だが、ボーンデジタルな人はデジタルツールで描かれたマンガを読みたがる。今後ボーンAIが増えてきたら、それを好む人が増えてくるかもしれない」と将来的に、創作に対する考え方自体が変わる可能性も示唆した。

AIがもたらしてくれるかもしれない新たな作品との出会い

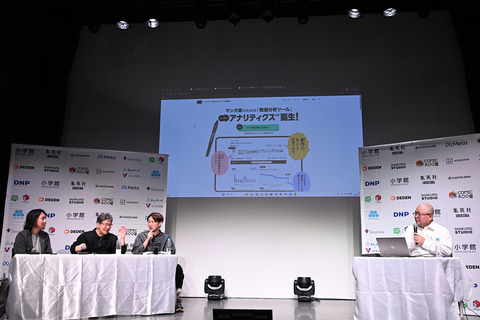

注目しているAIを使ったサービスのトピックでも、クリエイティブな環境でのAIの限界について言及された。集英社がハテナブログと共に開発している「マンガノアナリティクス」は、マンガを投稿するとページごとの離脱率、完読率、読者層などを分析することで、そのマンガのどこに問題があるのかを指摘してくれるAIの編集者。

AIの言うことを聞いていると、だんだん作品が平坦なものになってしまわないのか、という森川氏の指摘に対して、開発に参画しているけんすう氏はこのサービスには「ジャンプ+」の編集者がノウハウを提供しており、作家性を上げることに注力している、「そこは大事にしなければならない部分だと思っている」と説明した。

ウェブサービスには2つの違うバージョンを比べるABテストというマーケティング手法があるが、菊池氏はマンガでも例えば女性キャラの肌の露出の多さはこの程度が、背負っている大剣の長さはこのくらいが適当と、ABテストのような手法で最適解を探す研究もあるという。けんすう氏も過去の仕事で同じようにマーケティング主導のコンテンツ作りをした経験があるが、「結果的に誰の心にも残らないのに数字がいいという謎のものができてしまった」と語った。アートやクラフトを置き去りにしてサイエンスだけで突っ走ると課金率がいいだけの工業製品ができてしまうのだそうだ。

では人間の役割、AIの役割をどう切り分けるべきかということに、深津氏は「AIはあくまでもツールで、それが作業として肉体的に苦しい部分を軽減してくれることで、物理的な制約のために世に出ていなかった作品を読者が読めるようになるのではないかというところを楽しみにしている」と語った。

これに対して、森川氏が「僕は36年間ボクシングマンガを描いてきているんだが、実は異世界転生ものを描きたい」とまさかの告白。「はじめの一歩のキャラが異世界にいくんですか?」というツッコミに「完全新作に決まってるじゃないですか。森川ジョージって名前も伏せますよ(笑)」と冗談めかして答えつつ、「アイデアはあっても、手が付けられないから描くのを諦めてしまう。おそらく僕と同じ意見の作家はたくさんいると思います」と実情を語っていた。

手塚治虫氏を超える日は来るか?

生成AI全盛の時代にAIにできないこととして何が残るのか、という問いに対して、深津氏はビッグテックに所属する人物から「踏み出すパワーとやり切るパワー」だと言われたのだそうだ。すごい生成AIが出ても、ほとんどの人は使ってみようとしなかったり、少しだけ触ってみるが作品を最後まで作り切らない。「この2つをしっかりやっていけば、次の10年も楽しく生きていけるのではないでしょうか」と深津氏。

現在のAIは尖った作家性とは相性が悪い。作家性を持つ人間が、AIを便利に使い倒すことで、これまでは不可能だったことが可能になっていくということだろうか。

森川氏は生成AIがマンガでシンギュラリティポイントを超えるのは、「手塚治虫のフォーマットを超えるものをつくった時」だと言う。絵巻物から始まった日本のマンガ文化は、1コママンガを経て、正方形のコマを並べる「のらくろ」方式が戦時中の主流となった。それを破壊したのが手塚治虫氏だ。大小さまざまな形のコマで構成され、時にはコマをはみ出したり、コマのないページがあったりと自由な構成のマンガを生み出した。今のマンガはほぼ100%手塚治虫氏のフォーマットを使っている。「もし生成AIに手塚治虫を超える表現ができるなら、それを見てみたい」と森川氏。

手塚治虫氏は「火の鳥 復活編」の中で「ロビタ」というロボットが自殺をするシーンを描いている。前述の石川賢氏の作品のように、人間の想像力がいずれは実現していくのだとしたら、いつか「自殺するAI」が人間を超える作品を作り出すことができるようになるのかもしれない。

(C) アイマート実行委員会 2020-2025

![週刊少年サンデー 2026年13号(2026年2月25日発売号) [雑誌] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/51BtgWK8guL._SL160_.jpg)

![週刊少年マガジン 2026年13号[2026年2月25日発売] [雑誌] 製品画像:4位](https://m.media-amazon.com/images/I/51Tc2-NPnEL._SL160_.jpg)

![【電子版】月刊コミックビーム 2026年3月号 [雑誌] 製品画像:5位](https://m.media-amazon.com/images/I/510qLJC5+LL._SL160_.jpg)

![アフタヌーン 2026年4月号 [2026年2月25日発売] [雑誌] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/513xXSf+W5L._SL160_.jpg)

![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL160_.jpg)

![コロコロコミック 2026年3月号(2026年2月14日発売) [雑誌] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51JsckV8IAL._SL160_.jpg)

![アルスラーン戦記(24) (講談社コミックス) [ 荒川 弘 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9631/9784065429631.gif?_ex=128x128)

![盤上のオリオン(8) (講談社コミックス) [ 新川 直司 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9472/9784065419472_1_2.jpg?_ex=128x128)

![サンキューピッチ 5【電子書籍】[ 住吉九 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1532/2000019641532.jpg?_ex=128x128)

![アオのハコ 24【電子書籍】[ 三浦糀 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1280/2000019511280.jpg?_ex=128x128)

![呪術廻戦≡(モジュロ) 1【電子書籍】[ 芥見下々 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1360/2000019311360.jpg?_ex=128x128)

![チェンソーマン 23 (ジャンプコミックス) [ 藤本 タツキ ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7788/9784088847788_1_9.jpg?_ex=128x128)

![葬送のフリーレン(15)【電子書籍】[ 山田鐘人 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8589/2000019288589.jpg?_ex=128x128)

![名探偵コナン(108) (少年サンデーコミックス) [ 青山 剛昌 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5322/9784098545322.gif?_ex=128x128)

![ダンダダン 23 (ジャンプコミックス) [ 龍 幸伸 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0122/9784088850122.gif?_ex=128x128)

![キングダム 78 (ヤングジャンプコミックス) [ 原 泰久 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0571/9784088940571_1_29.jpg?_ex=128x128)

![月刊少年シリウス 2026年4月号 [2026年2月26日発売]【電子書籍】[ 伏瀬 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6010/2000019776010.jpg?_ex=128x128)

![ふたりソロキャンプ(23)【電子書籍】[ 出端祐大 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0974/2000019710974.jpg?_ex=128x128)

![出禁のモグラ(12)【電子書籍】[ 江口夏実 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/9124/2000019699124.jpg?_ex=128x128)

![剣と魔法と学歴社会 4 〜前世はガリ勉だった俺が、今世は風任せで自由に生きたい〜【電子書籍】[ 田辺 狭介 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/0350/2000019730350.jpg?_ex=128x128)

![LV999の村人(20)【電子書籍】[ 岩元 健一 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1021/2000019711021.jpg?_ex=128x128)

![元・世界1位のサブキャラ育成日記 〜廃プレイヤー、異世界を攻略中!〜 (13)【電子書籍】[ 前田 理想 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1151/2000019711151.jpg?_ex=128x128)

![物語の黒幕に転生して (8)【電子書籍】[ 瀬川 はじめ ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1051/2000019711051.jpg?_ex=128x128)

![異世界はスマートフォンとともに。 (18)【電子書籍】[ そと ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1061/2000019711061.jpg?_ex=128x128)

![ゼロ秒思考の麻雀手牌読みの法則 (近代麻雀戦術シリーズ) [ ZERO ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8327/9784801948327_1_3.jpg?_ex=128x128)

![百姓貴族(9) (ウィングス・コミックス・デラックス) [ 荒川 弘 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1951/9784403671951.gif?_ex=128x128)

![源氏物語 あさきゆめみし 完全版(5)【電子書籍】[ 大和和紀 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4184/2000000184184.jpg?_ex=128x128)

![きらりん☆レボリューション 愛蔵版(5) (ちゃおコミックス) [ 中原 杏 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3637/9784098733637_1_59.jpg?_ex=128x128)

![おしかけ王子は2度おいしい 単行本版 15【電子書籍】[ 壱乃リョウ ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8678/2000019518678.jpg?_ex=128x128)

![どうせ泣くなら恋がいい 11【電子書籍】[ 日下あき ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1229/2000019511229.jpg?_ex=128x128)

![太陽よりも眩しい星 13【電子書籍】[ 河原和音 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/3109/2000019073109.jpg?_ex=128x128)

![抱きしめて ついでにキスも 15【電子書籍】[ 美森青 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/8159/2000018288159.jpg?_ex=128x128)

![きらりん☆レボリューション 愛蔵版(6) (ちゃおコミックス) [ 中原 杏 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2324/9784099432324_1_65.jpg?_ex=128x128)

![【POD】河北彩花1st.写真集 SAIKA [ 河北彩花 ] 製品画像:19位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1331/2300000101331_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46 梅澤美波2nd写真集 透明な覚悟(限定カバー) [ 東 京祐 ] 製品画像:15位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0479/2100014730479_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』(限定絵柄ポストカード1枚) [ 川崎桜 ] 製品画像:14位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1016/2100014821016_1_4.jpg?_ex=128x128)

![林ゆめファースト写真集 ゆめみごこち [ Takeo Dec. ] 製品画像:13位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3565/9784065243565_1_3.jpg?_ex=128x128)

![池田エライザ ファースト写真集 pinturita [ 池田 エライザ ] 製品画像:12位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8667/9784087808667_1_2.jpg?_ex=128x128)

![飯豊まりえ15周年写真集 かの日、 [ 飯豊 まりえ ] 製品画像:10位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4207/9784096824207_1_3.jpg?_ex=128x128)