レビュー

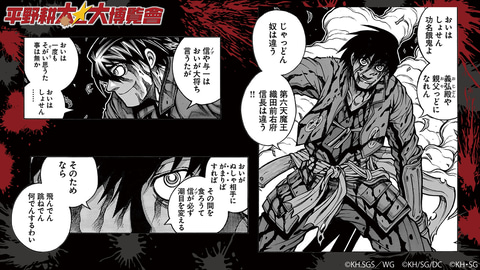

古今東西の英雄、英傑たちが異界の地にて大激突!「ドリフターズ」【「平野耕太☆大博覧會」特集後編】

国盗り物語でヒラコー節も大炸裂!!

2025年3月26日 00:00

- 【ドリフターズ】

- 著者:平野耕太

- ヤングキングアワーズ(少年画報社)にて2009年~連載中

- 既刊:7巻

- 【平野耕太☆大博覧會】

- 開催期間:3月27日~4月13日

- 会場:池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

- 入場券:

- 2,100円(前売券)

- 2,300円(当日券)

- 音声ガイド:800円

3月27日より4月13日にかけて、池袋サンシャインシティにて「HELLSING」、「ドリフターズ」などを手掛ける平野耕太氏の「平野耕太☆大博覧會」が開催される。

今回の展示は原画だけでなく、氏の世界を表現した造形、音声、映像なども展示されるということで、いまから見応えをひしひしと感じている。展示会のメインテーマは氏の代表作である「HELLSING」、「ドリフターズ」。「HELLSING」については本特集の前編にてご紹介したが、後編にあたる今回は現在も連載中、マンガ好きから歴史好き、ミリタリー好きの心を射抜く「ドリフターズ」についてご紹介させていただきたい。

2008年に「HELLSING」を完結させた平野耕太氏は、翌2009年には早くも新作にとりかかる。それがヤングキングアワーズ誌上で現在も連載されている「ドリフターズ」であり、単行本は7巻まで刊行されている。

古今東西の歴史上の人物を異世界に集結させ、その闘争スキルを競わせるという、ある種「Fate」シリーズ的、「魔界転生」的アイデアながらも、さすがヒラコー御大!と思わせるツイストとパンチに溢れた一級のエンターテイメントとなっている。当然「HELLSING」でも魅せた、大見得を切る画風とヒラコー節は大健在。マンガ好き必読の作品だ。

現在、物語は、ドリフターズとエンズによる大決戦の後、遊軍と化した豊久、廃城を目指す信長一行、難民たちを束ねようと目論むハンニバル、と四散してしまったドリフターズたちが新たな戦いへ向け動き始めている。

異世界に集結する漂流者たち「ドリフターズ」

「ドリフターズ」の主人公は島津豊久。戦国時代、薩摩島津家の武将である。日本人で知らぬもののない関ヶ原の戦いのおりに、勇壮な戦死を遂げた……ということになっている。史実では。

「ドリフターズ」の物語は1600年の関ヶ原、鳥頭坂から始まる。天下分け目の大戦に、これといった出番もなく敗軍となってしまった西軍島津一行。彼らは、あえての敵陣中央突破による退却という、常軌を逸した戦国時代にあって、さらに常軌を逸した軍事行動を行なっていた。すなわち「島津の退き口」である。そのなかで一人気を吐く、島津豊久。彼は、叔父であり養父である島津義弘を逃すため、追い立てる徳川井伊軍に対し「捨てがまり」を行おうとしていた。「捨てがまり」とは、自らと一隊が死を覚悟した捨て駒となって、撤退する時間を稼ぐという、戦国ならではの鬼気迫る戦術である。

作戦は、島津配下の兵士たちの献身的な捨てがまりもあって、からくも成功。敵将井伊直政にも手傷を負わせるが、豊久自身も重傷を負ってしまう。瀕死の身体で、戦場を彷徨う豊久。しかし、ふっと気づくと、両側に無数の扉がある通路に足を踏み入れていた。そこには、ニットベストにネクタイ姿で事務机に陣取る男が一人。

……と、ここまでが一話である。勢いがすごい。当時読んでいててっきり戦国マンガなのかと思っていたが、2話以降からがさらなる急展開、本番開始となる。豊久はその男(後々、紫という名前であることが判明)の差配により、エルフやドワーフ、ゴブリンやコボルトやオークなどが跋扈する異世界に飛ばされてしまう。

その異世界で、豊久は先にこちら(我々)の世界から飛ばされてきた織田信長、那須与一などの英傑英雄たち、「ドリフターズ(漂流者)」と呼ばれる人々と出会う。彼らドリフターズは豊久同様にこちらの世界から飛ばされてきた存在で、ドリフターズは “人ならず、悪きもの”破壊と殺戮のみを行なうとされる「エンズ(廃棄物)」と戦っていくことになる。

これまで何度かあったという廃棄物たちの襲来。その度に異世界は大きな傷を負ってきた。しかし、いまそれを超える未曾有の危機が、化物たちの軍団指揮者たる廃棄物の王「黒王」によってもたらされようとしていた。島津豊久らドリフターズたちは、エンズの侵略に対抗し得る軍を組織するため各々の時代、各々の場所で培った戦略戦術スキルを活かし、前代未聞の国取り合戦を始めることになる。

死んだ(この場合は瀕死だが)主人公が異世界に行って、生前のスキルを使ってサバイブする。そう、これはほぼほぼ転生もののテンプレートである。であればよくあるテンプレの、最初から無敵、あっという間に立身出世、超モテモテという展開があるのかと思えば、そこは平野耕太マンガ。そうは問屋がおろさない。そんなチートはまったくない圧倒的ハードモードからのスタートである。

ドリフターズ陣営に属する銃撃戦術の名手織田信長の手元には一丁の火縄銃しかなく、うんこと硫黄で火薬を製造するところから開始。銃の名手ビリー・ザ・キッドは弾切れ。戦争の天才ハンニバルとスキピオには一兵もない。菅野直の紫電改もボロボロで、山口多聞の飛龍も擱座したまま。

対して、宿敵「エンズ」勢力は全て異能の者たちだ。「エンズ」の王「黒王」は生命を増殖させる力を持ち、食糧を増産し、傷ついたものを癒す。その配下である、ジャンヌ・ダルクは火炎を放ち、ジルドレは不死身、アナスタシアは氷雪を操る。ラスプーチンは魔術を自在とし、土方歳三は新撰組の幻影を召喚する。(そう言えば、最新話時点でもエンズの中でも明智光秀だけまだ特殊能力がなくいいところなしだが……?)

ドリフターズたちも英傑揃いであるとはいえ、エンズが異能を駆使するのに対して彼らの武器は転生前の知恵や勇気(奸計と蛮勇とも言う)のみ。そう、ドリフターズは圧倒的に不利なのである。しかしながら、彼らはそんなことは全く気にしない。「面白えなぁ、この巷は。たまらんな」くらいのノリ。むしろ嬉々として、死地に臨んでいく。これこそが「ドリフターズ」の醍醐味である。

その際たるものが、島津中務少輔豊久。このマンガの主人公である。

「ドリフターズ」の総大将にして戦餓鬼、島津豊久

マンガにおける主人公史上、最も無茶な主人公の一人、島津豊久。主人公は無茶するものと昔から相場が決まっているが、豊久は飛び抜けて酷い。「ベルセルク」のガッツとどっこいどっこいだといえば伝わるだろうか。

なんと言っても第1話1ページ目から先述の「捨てがまり」で死のうとしている、なかなかお目にかかることのないタイプの主人公だ。戦場で率先して死ぬことが黄泉路の先陣、誉れだと思っているのか死ぬことにやたら積極的。そうした倫理感を持つが故、他人にもそれを強要してくる。

死のうとしないときは、ただの“功名餓鬼の薩人マシーン”なので、大将の首印に目がない。ちょっと偉そうな敵を見かけると勝手に大将首認定(一応確認はするが返事は聞いてない)して、「首おいてけ」の声かけ事案が始まる。妖怪首おいてけの出現である。そして、脇目を降らず突進するので、無茶な戦い方をしてやっぱり死にかける。「乳児より目が離せん」という評価も納得である。

かと言って、自暴自棄に死場所を求めているのとも違う。冷徹に戦場を見極め、戦機を探り、必要とあらば自らを一個の道具、武器として、なにも厭わず躊躇なく放り出す。それだけなのである。単行本6~7巻にかけてのマモン間原サルサデカダン会戦、豊久の今生二度目の捨てがまりはまさにそれで、読み返すたびに痺れるほどかっこ良い。

自軍の壊滅を防ぐため、信長や与一や仲間たちを生き延びさせるため、囮になる決意をする豊久は殿軍でありながら敵陣列どっ真ん中への突進を決行する。関ヶ原鳥頭坂の捨てがまりを、またここでも行なおうというのだ。付き従うは、狂奔に駆られたドワーフの一隊。万死一生の作戦であるにも関わらず、彼らに一切の悲壮はない。むしろ嬉々とさえしている。「戦は笑うて死ぬるが勝ち」が豊久の哲学なのである。

このときの捨てがまりに挑まんとする際の見開きページが、物語冒頭の見開きと全く同じ構図で描かれている。豊久の心象がここが戻ってきたこと、信長や与一が彼にとって命を投げ捨てるほどの価値のある仲間であること、そして、さらには関ヶ原の退き口が豊久にとってどれほどの想いであったのかが遡行して察せられる見せ場であり、物語のハイライトの一つである。

一本の矢のように、敵陣を切り裂く豊久とドワーフたちの見事な武者働きは、見送るしかない信長を悔悟させ、敵であるはずの土方を羨望させる。このシーンを読むためにも、「ドリフターズ」を手に取ってほしいと思うほどだ。

鎌倉武士道を、後世まで純粋培養したと言われる薩摩。そこに育ち、色々あった才も能も、血と戦と泥で全部染め上げ、自分は戦以外役に立たぬと必死に自分を律し続けた、生粋の薩摩島津人。目を離すとアッサリとくだばる男、島津豊久。

しかし、だからこそ、信長も言うように、我々、読者を含め「みんなお豊(作中における豊久の愛称。可愛い)が放っておけない」のである。

これは余談なのだが。著者の地元、宮崎には佐土原という土地があって、これが奇遇なことに、島津豊久の所領であった。「ドリフターズ」連載以降、彼が城主であった佐土原城はちょっとした聖地巡礼ポイントとなっている。2020年には450年目の生誕祭、島津豊久フェスティバルが開催され、併せて「ドリフターズ」の原画展も行なわれた。県内外から「ドリフターズ」ファンが多く来場し、熱気に包まれた盛況を見せ、いまや佐土原町の町おこしのキーパーソンである。島津豊久という戦国武将としては低い知名度でありながら、史実上では傑出した武勇をもつ人物を発見し、主人公に据えた平野耕太氏の慧眼は流石である。

けれども、この「ドリフターズ」には、他にも魅力的なスター歴史キャラがたくさん登場している。続いては個人的なお気に入りキャラクターを、史実と合わせて3人ほど紹介したい。

ハンニバル、源ノ九郎判官義経、そして土方歳三義豊。時代と地図を超えた英傑たち

さて、まずご紹介したいのは、ハンニバル・バルカ。カルタゴ出身であり、紀元前3世紀の地中海世界で最も恐れられた武人。2~3万の兵を引き連れ、冬のアルプス越えを成功させ、ローマに攻め込み第二次ポエニ戦争を引き起こした、ローマ絶対殺すマン。

ローマをビビり散らかせたマジもののローマ特攻。アルプス越えだけで驚愕なのに、その後に8万人のローマ兵のうち7万人を戦死させた歴史上最も成功した包囲殲滅戦(ハンニバル軍は本国からの増援を受け兵数5万前後)「カンネーの戦い」をやってのけ、なおかつ10年以上かけて敵地ローマを荒らしまくった。ちなみにハンニバルに攻め込まれたローマではナマハゲよろしく「ハンニバルが来るぞ」と言って子どもを躾けていたらしい。なお史実では、その後スキピオにカンナエの戦術をパクられて、イタリアから追い出されたという。

「ドリフターズ」におけるハンニバルは結構なご高齢である。作中、豊久に「何かどえらい戦ちやらかしたの」と言われているが、全くその通り。普段は呆けているが戦になるとときどき覚醒し、思いもよらぬアイデアによって状況を打開するおじいちゃんの戦争知恵袋。最新刊では豊久らの危機に合わせて常時覚醒。全盛期を思わせる、悪い顔をするようになった。ヒラコー氏の描くおじいちゃんはいつもかっこ良い。

続いてはそんなハンニバルの最近の相方、源ノ九郎判官義経。登場したときからずっと悪い顔していた源氏一門の武将。平安末期の源平合戦で活躍した、こちらは絶対平家滅ぼすマン。最新7巻でまさかの展開があったが、筆者としてはアニメ版のCVが石田彰さんだったので、なんとなくそんな気はしていた。

義経は日本に判官贔屓という言葉があるくらい悲劇の武将という印象だったが、近年の歴史解釈では人の言うことを聞かないし、忖度出来ないし、かなりの困ったちゃんだった模様。一方で脅威的に戦が上手く、信じられないスピードで平家を滅亡させたので皆対応に困ったという二重の意味での困ったちゃんである。有能すぎて、逆に味方にしたくないタイプの人とも言える。壇ノ浦では非戦闘員の水夫も射殺す掟破りの戦法を考案、おまけに超大事な天皇家の家宝、草薙剣も紛失してしまうという日本史に残るルールブレイカーでもある。

「ドリフターズ」ではその戦略戦術のエグさが与一のトラウマになっていた。源平合戦期の歴史研究本を読むと、「ドリフターズ」の義経はかなり史実の義経に近いのではないかと思わせられることが多々あって、平野耕太氏の人物造形の巧みさに感心する。というか、平安末期の源氏関係者は多少の差はあれ、基本がバーサーカーなので、もっとバーサーカーじゃないと統率ができないようだ。ケンタウロスを乗馬としているのが、めちゃくちゃかっこ良い。

もうひとりはご存知、幕末の京都を中心に活躍した新撰組鬼の副長・土方歳三義豊。幕末の騒乱に最後まで寄り添うように、北海道五稜郭にて官軍相手に孤軍奮闘、闘死した。この人は薩摩絶対殺すマンであり、ふと気づけば登場人物みんな物騒である。

本作の土方は数ある土方歳三像のなかでも最高の土方の一人だと思う。いつもは無口、無愛想。しかし強敵に褒められると、割とすぐデレる「ドリフターズ」屈指のツンデレ。作中では、廃棄物「エンズ」として異世界に召喚され、エンズの王、黒王の配下となっている。

生前から因縁のある薩州島津、その侍である(生きた時代は異なるが)島津豊久と会敵したことにより、彼のなかの侍としての矜持が触発された。激動の幕末にあって、武士として生き、武士として死ぬことを追い求めた男として、いまの己の有り様に疑義を抱くことになる。7巻では沖田総士(幽霊)によって自分の本来あるべき姿を教えられるのだが、高まりすぎた末に、武州弁が出るのがめちゃくちゃエモい。「俺ぁ一人にしねぇでくれろ」は心に沁みた。

英雄英傑+TRPG+ミリタリー、その大火力!

稀代の伝奇マンガ家平野耕太氏が「HELLSING」に続き、世に送り出した渾身の一作「ドリフターズ」。その破格の面白さの基軸は、やはり歴史上の英雄英傑が、勢揃いして、その実力を競い合うというオールスター興行的な煌びやかさにあるだろう。多くの方が、この設定を聞いて思い浮かべるのは、TYPE-MOONの「Fate」シリーズだと思う。

実際、平野耕太氏も、自作「以下略」のなかで、「Fate」を題材としたエピソードを展開しているので、影響を受けているというのは確かだと思うのだが、実は、これも近代の伝奇ものにだけに限られた手法でもない。古くはギリシアの「イーリアス」、「オデュッセイア」やヨーロッパにおけるアーサー王伝説に題材をとった多くの叙事詩、演劇、オペラなど、英雄たちが一堂に会する物語は、その時代、その時代に合わせて常に作られ続けてきた。やはり「あの英雄とあの英雄が戦ったらどっちが強いの?」というのは世界中の古今の“厨二”が抱く疑問であり夢である。

もちろん「ドリフターズ」もその気風を受け継ぐ一作ではあるのだが、そこは最強オタクの一角、平野耕太氏。さらに剛腕を振るって、また別の素材を、TRPG的なファンタジー要素やゲームシステム、お得意の軍事知識(しかも今回は範囲が全時代にまたがっているという幅の広さ)までを一つの皿に載せ始めたのである。「HELLSING」に続き、またも設定の過積載、取り放題バイキングである。こうして異世界で英雄英傑を二つの陣営に分け、国盗りを相競わせるという前代未聞の物語が開幕してしまった。

登場するのは、史実でも一癖も二癖もある人物たちだが、だからこそ、平野耕太節との相性、抜群。薩摩藩島津豊久と新撰組土方歳三が、200年以上のときを超えた因縁をぶつけ合う。大戦期の名パイロット菅野直と異世界で邂逅した第二航戦艦司令官山口多聞は「たった二人だが、二航戦だ」だと言い放つ。ハンニバルの戦術を研究し、模倣し、凌いだスキピオが2000年の戦争史を網羅する。かつての主従、織田信長と明智光秀は苛烈な憎悪をむき出しに、殺し合い、やはり同じ主従の間柄であった那須与一は、その恐ろしさを知りつつも源義経に調略を仕掛ける。彼らの関係性とバックボーンを知るものにとってはどれも、鳥肌もののシーンである。

英雄英傑たちが、氏独特のコマ割りで、大見得を切り、因縁をぶつけ合う、歴史のif。これこそ「ドリフターズ」の醍醐味である。また彼らは、異世界ものの常として、こちらの世界からの技術を多分に持ち込んでいる。代表的なものが、信長の鉄砲と火薬製造のノウハウなのだが、その事象の本質は、信長が気付き、紫が言うように「思考の差異」だと、作中で定義付けられる。

信長が人間の遺体を用いて火薬を作成できることを知らなければ鉄砲の生産は不可能であったし、異世界での戦争に発展はなかった。その世界にあるはずのない、知識が技能をもとに、物事を別の角度から眺め、発展させる能力。世界をかき回し、万物を変質させること。これこそが、ドリフターズが異世界にいる、本来の理由なのだ。

異世界ものとして、これほど特殊な作品は他にないだろう。だって登場人物たちのとっておきの能力が“考えること”なのである。異世界での異文化交流。こんなマンガを描けるのは、平野耕太氏くらいのものだろう。

また「ドリフターズ」は、TVアニメ化もされており、前作「HELLSING」OVAのノリを引き継いだ、ヒラコーエキスたっぷりの手堅い作りは、原作ファン、アニメファンからの好評を得ている。作画レベルの高さもさることながら、原作で描かれる、音での表現が困難な「号ッ」、「ぞんっ」などの擬音を人の声でそのまま当てるなど、随所にケレンが効いていて見飽きることがない。いまのところ、単行本で言えば4巻のなかほど、物語的にはヴェルリナ占拠までが放映されている。以降の内容も、原作では見せ場たっぷりなので、続きが待ち遠しい。

「平野耕太☆大博覧會」にて、君を待つ!

現在、「ドリフターズ」の物語はゆっくりと終盤へ向かっている。ドリフターズが自由意志を持ち、世界をかき回すことを望む異世界の管理者「紫」の思惑と、同じく管理者のような立場の「EASY」との確執。差異により万象を変質させるもの「ドリフターズ」の本当の役割とは?「エンズ」とは?、そして廃棄物の王、黒王の正体は、我々が予想するようなあの偉人なのか。まだまだ、なにも解き明かされていない。我々は、いま暫くこの作品から目を離すことができそうもない。

「HELLSING」とあわせ、本特集は前後編と長くなってしまったが、大好きな平野耕太氏の「HELLSING」、「ドリフターズ」について紹介する機会に恵まれて大変嬉しかった。読んでくれた皆さんにも、お礼を述べたい。ありがとうごわぁた。

冒頭でも述べたが、明日3月27日から池袋サンシャインシティにて「平野耕太☆大博覧會」が開催される。筆者は過去に開催された平野耕太氏の原画展にはいくつか足を運んでいるのだが、雑誌や単行本で見るのと違い、平野氏の原画は絵として、圧倒的な迫力がある。

なにより氏はほとんどの絵を手書きしており、ベタの濃淡や、筆圧を生で体験できる。これだけでも、マンガ好きには行く価値があるはずである。加えて気になっているのが、会場限定グッズ。個人的にはこういうときに買うグッズ商品が本当に好きで、もしかしたら、グッズを選んでいる時間のほうが、展示を観ている時間よりも長いかもしれない。

春、東京は桜の時期だろうか。池袋サンシャインシティにて、皆さんと一緒に平野耕太ん兵子として戦列に加われることを、心より楽しみにしている。

(C) Shonengahosha All Rights Reserved.

![【電子版】月刊コミックビーム 2026年3月号 [雑誌] 製品画像:1位](https://m.media-amazon.com/images/I/510qLJC5+LL._SL160_.jpg)

![週刊少年サンデー 2026年12号(2026年2月18日発売号) [雑誌] 製品画像:2位](https://m.media-amazon.com/images/I/51k3d8R1gTL._SL160_.jpg)

![週刊少年マガジン 2026年12号[2026年2月18日発売] [雑誌] 製品画像:3位](https://m.media-amazon.com/images/I/51igYObv58L._SL160_.jpg)

![コロコロコミック 2026年3月号(2026年2月14日発売) [雑誌] 製品画像:6位](https://m.media-amazon.com/images/I/51JsckV8IAL._SL160_.jpg)

![週刊少年チャンピオン2026年12号 [雑誌] 製品画像:7位](https://m.media-amazon.com/images/I/51VWAYgC4SL._SL160_.jpg)

![ヤングマガジン 2026年12号 [2026年2月16日発売] [雑誌] 製品画像:8位](https://m.media-amazon.com/images/I/516Te9JKoxL._SL160_.jpg)

![週刊少年マガジン 2026年11号[2026年2月10日発売] [雑誌] 製品画像:9位](https://m.media-amazon.com/images/I/51tljIMQCiL._SL160_.jpg)

![週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年13号【デジタル版限定グラビア増量「ちーまき」】(2026年2月20日発売号) [雑誌] 製品画像:10位](https://m.media-amazon.com/images/I/51FTX6xiCgL._SL160_.jpg)

![「かわいい」は、ときどき苦しい。(2) (ガンガンコミックスpixiv) [ 朝比奈ショウ ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3335/9784301003335_1_6.jpg?_ex=128x128)

![私立すとぷり小学校(4) (てんとう虫コミックス(少年)) [ 山内 コウタロウ ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1239/9784091541239_1_19.jpg?_ex=128x128)

![忘却バッテリー 23 (ジャンプコミックス) [ みかわ 絵子 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8020/9784088848020_1_17.jpg?_ex=128x128)

![ふつうの軽音部 9 (ジャンプコミックス) [ 出内 テツオ ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7795/9784088847795_1_8.jpg?_ex=128x128)

![異世界転移したのでチートを生かして魔法剣士やることにする(12) (ガンガンコミックスUP!) [ 進行諸島 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9413/9784757599413_1_2.jpg?_ex=128x128)

![忘却バッテリー 19 (ジャンプコミックス) [ みかわ 絵子 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1847/9784088841847_1_5.jpg?_ex=128x128)

![パラノマサイト FILE25 霊感少女・黒鈴ミヲの邂逅 上巻 (ガンガンコミックスUP!) [ 石山貴也 ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2994/9784301002994_1_2.jpg?_ex=128x128)

![おっさん冒険者の遅れた英雄譚 感謝の素振りを1日1万回していたら、剣聖が弟子入り志願にやってきた(1) (ガンガンコミックスUP!) [ 深山鈴(GAノベル/SBクリエイティブ刊) ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3021/9784301003021_1_4.jpg?_ex=128x128)

![シャーロット~とある侍女の城仕え物語~(4)(完) (ガンガンコミックスONLINE) [ 守雨(HJノベルス/ホビージャパン刊) ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3250/9784301003250_1_2.jpg?_ex=128x128)

![きみは四葉のクローバー 7 (少年チャンピオン・コミックス) [ こうし ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1471/9784253011471_1_37.jpg?_ex=128x128)

![Angel Beats!(7) -Heaven's Door-【電子書籍】[ 浅見 百合子 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4226/2000002324226.jpg?_ex=128x128)

![Angel Beats!(6) -Heaven's Door-【電子書籍】[ 浅見 百合子 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6464/2000001906464.jpg?_ex=128x128)

![Angel Beats!(5) -Heaven's Door-【電子書籍】[ 浅見 百合子 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6466/2000001906466.jpg?_ex=128x128)

![Angel Beats!(1) -Heaven's Door-【電子書籍】[ 浅見 百合子 ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4309/2000001574309.jpg?_ex=128x128)

![Angel Beats!(2) -Heaven's Door-【電子書籍】[ 浅見 百合子 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4305/2000001574305.jpg?_ex=128x128)

![Angel Beats!(3) -Heaven's Door-【電子書籍】[ 浅見 百合子 ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4441/2000001574441.jpg?_ex=128x128)

![キングダム 78【電子書籍】[ 原泰久 ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1368/2000019311368.jpg?_ex=128x128)

![カモのネギには毒がある 加茂教授の人間経済学講義 13【電子書籍】[ 甲斐谷忍 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/1225/2000019511225.jpg?_ex=128x128)

![うるわしの宵の月(10)【電子書籍】[ やまもり三香 ] 製品画像:30位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2394/2000019452394.jpg?_ex=128x128)

![七つ屋志のぶの宝石匣(26)【電子書籍】[ 二ノ宮知子 ] 製品画像:29位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/2398/2000019452398.jpg?_ex=128x128)

![ながたんと青とーいちかの料理帖ー(15) (KC KISS) [ 磯谷 友紀 ] 製品画像:28位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8955/9784065428955.gif?_ex=128x128)

![土かぶりのエレナ姫 7 (花とゆめコミックス) [ 晴海 ひつじ ] 製品画像:27位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/2729/9784592222729_1_30.jpg?_ex=128x128)

![むせるくらいの愛をあげる(7) (KC デザート) [ 岩下 慶子 ] 製品画像:26位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4766/9784065424766_1_7.jpg?_ex=128x128)

![恋する天使は罪深い 2 (花とゆめコミックス) [ 酒井 ゆかり ] 製品画像:25位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5669/9784592225669_1_28.jpg?_ex=128x128)

![恋する天使は罪深い 1 (花とゆめコミックス) [ 酒井 ゆかり ] 製品画像:24位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/5461/9784592225461_1_26.jpg?_ex=128x128)

![うるわしの宵の月(6) (KC デザート) [ やまもり 三香 ] 製品画像:23位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6344/9784065316344_1_2.jpg?_ex=128x128)

![多聞くん今どっち!? 1 (花とゆめコミックス) [ 師走 ゆき ] 製品画像:22位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4266/9784592224266_1_3.jpg?_ex=128x128)

![デザート 2026年4月号[2026年2月24日発売]【電子書籍】[ 旗谷澄生 ] 製品画像:21位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/6879/2000019766879.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】佐野なぎさ1st写真集(限定絵柄生写真) [ 佐野なぎさ ] 製品画像:5位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/8114/2100014828114_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定グッズ】堀夏喜 1st写真集『LIVING FOR』(オリジナルキーホルダー) [ 堀 夏喜(FANTASTICS) ] 製品画像:3位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/7242/2100014637242_1_2.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】乃木坂46川崎桜 1st写真集『エチュード』(限定カバー) [ 川崎桜 ] 製品画像:2位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1009/2100014821009_1_3.jpg?_ex=128x128)

![【楽天ブックス限定特典】INI 2nd写真集 「Viva la vita」(限定カバー+ランダムトレカ1枚(全11種)) [ ISAC/Shuhei Tsunekawa ] 製品画像:1位](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1108/9784065431108_1_3.jpg?_ex=128x128)